A distinção estético/não-estético e o conceito de gosto

Introdução a Sibley

A teoria de Sibley é um tipo de teoria característico de uma corrente da estética (e da ética) de meados do século XX, e é enquanto teorização filosófica desse género que pretendo desacreditá-la. O que me interessa não são tanto as conclusões a que se chega a partir de perspectivas como a de Sibley mas a concepção que nessas perspectivas se tem do enquadramento no qual se levanta as questões que por sua vez levam a conclusões. Esta concepção, na verdade, leva-nos, creio, por um caminho que torna perniciosa qualquer conclusão. Aproximadamente, a dita concepção é a seguinte: Uma vez que há juízos estéticos, (i) há que decidir se eles são “objectivos” ou “cognitivos” ou seja o que for, ou, em sentido lato, se são coisas que têm valor de verdade; e se de facto têm valor de verdade, (ii) há que determinar se podemos, em circunstância alguma, inferir um juízo estético a partir de qualquer conjunção de juízos não-estéticos. Isto provavelmente exigirá que (iii) se determine como os termos que encontramos em juízos estéticos se relacionam com outros termos.

Este esboço é conhecido de quem quer que esteja familiarizado com a estética analítica recente, e traça os contornos das ideias (e desespero) dos que “fizeram” estética como alunos. Sibley é um entre muitos cujo trabalho se ajusta a este padrão. Optei por discutir a sua posição por cinco razões.

- Trata-se, creio, do melhor e mais bem cuidado trabalho deste género.

- Tem exercido uma grande influência: o principal ensaio, “Conceitos Estéticos”, é incluído nas antologias tradicionais, publicadas desde que veio a lume, e muita da bibliografia “corrente” na estética da década de 1960 se dirige a Sibley, de um ou outro modo.

- Exemplifica o que se poderia chamar estética “conceptual”, em analogia – ou em sequência – ao que nos ensinaram como metaética. Pretendo com o meu trabalho sugerir que não é despropositado perguntar se é ou não despropositado que a estética percorra o mesmo trajecto que a ética (bem como perguntar o que fez a ética a si própria).

- Embora a perspectiva de Sibley por esta altura comece a parecer uma entre muitas teorias metaestéticas (canónicas) possíveis, continua a ser especial na caracterização informada que faz dos juízos estéticos, sem referência ao seu estatuto como veredictos ou avaliações.

- A abordagem de Sibley relembra a filosofia britânica setecentista da arte – até certo ponto. Esta parte da tradição, largamente ignorada na recente filosofia da arte anterior a Sibley, anima o seu trabalho, dando-lhe a profundidade, plausibilidade e charme tão conspícua e caracteristicamente ausentes da estética recente. Espero mostrar que o derradeiro colapso da perspectiva de Sibley coincide com o seu afastamento relativamente à noção central na análise de Hume, a concepção do gosto.

A respeito de (4) e (5) creio que a perspectiva de Sibley é única. Isso será discutido com algum detalhe uma vez que se tenha esboçado os contornos da perspectiva.

O artigo que tem sido para mim o locus classicus da distinção estético/não-estético na sua versão respeitavelmente analítica é “Conceitos Estéticos”. Na verdade, a perspectiva de Sibley foi apresentada e ampliada em três artigos, dois fundamentais e uma breve resposta, os quais surgiram pela primeira vez em Philosophical Review: “Conceitos Estéticos”, “Aesthetic Concepts: A Rejoinder” e “Aesthetic and Nonaesthetic”. 1 Estes são os únicos artigos em que me apoiarei. Desde o mais recente, “Aesthetic and Nonaesthetic”, Sibley produziu uma série de artigos, alguns dos quais resultam destes três, mas nenhum modifica a perspectiva original.

Esboço da teoria de Sibley

Abstraindo e condensando, para isolar os temas que vou examinar, considero que Sibley faz três jogadas (embora, como veremos, Sibley não considere a primeira como uma jogada): 1) invocar uma distinção estético/não-estético, 2) perguntar se os itens assim distinguidos se relacionam de determinados modos específicos, 3) responder que não se encontram nessa relação. Em maior detalhe – 1) A distinção funciona em diversos níveis, aplicando-se pelo menos a qualidades, descrições, juízos, termos e conceitos. Não é claro que nível Sibley considera básico ou independente, apesar da aparente preocupação com conceitos. (O artigo intitula-se “Conceitos Estéticos”). A explicação mais natural que posso dar da distinção, consistente com as intenções de Sibley mas coerente, é a seguinte.

As qualidades (ou características) estéticas são aquelas em que notamos ao fazer um juízo (ou descrição ou observação) estético(a). Um juízo estético é um juízo em que se usa um conceito estético. Um conceito estético é um conceito cujo termo relacionado – o termo usado quando se aplica o conceito – é um termo estético é aquele cujo uso (porventura o uso correcto) requer que se tenha gosto. O gosto é perceptividade, sensibilidade, discriminação estética, apreciação estética. Sibley afirma que é “uma aptidão para notar ou ver ou distinguir que as coisas têm determinadas qualidades” (CE, p. 65) Finalmente, uma qualidade, juízo, conceito, ou termo são não-estéticos se e só se não forem estéticos.

Que Sibley tem algo como esse aparato quasi-formal em mente é claro pelas passagens que abrem o artigo “Conceitos Estéticos”.

As observações que fazemos acerca de obras de arte são de diversos géneros. (…) Afirmamos que um romance tem um grande número de personagens e que é acerca da vida numa cidade fabril; que uma pintura tem cores suaves, predominantemente azuis e verdes, e que exibe figuras ajoelhadas em primeiro plano; que o tema numa fuga ocorre invertido num dado ponto e que há um stretto no final; que a ação de uma peça decorre no período de um dia e que há uma cena de reconciliação no quinto acto. Essas observações podem ser feitas, e pode-se chamar a atenção para as ditas características, a qualquer pessoa dotada de visão, audição e inteligência normais. Por outro lado, afirmamos também que um poema é denso ou profundamente tocante; que uma imagem é desprovida de equilíbrio, ou que tem uma certa serenidade e quietude, ou que a distribuição dos elementos gera uma tensão excitante; que os personagens de um romance nunca chegam a ganhar vida, ou que um dado episódio não parece genuíno. Fazer observações como essas requer o exercício do gosto, da perspicácia, ou sensibilidade, do discernimento ou apreciação estéticos. Consequentemente, quando uma palavra ou expressão é tal que a usa aplicação exige o gosto ou a perspicácia, chamar-lhe-ei um termo ou expressão estético, e, em conformidade, falarei de conceitos estéticos ou conceitos de gosto. (CE pp. 63–64)

Ainda assim, a versão retificada e de aparência técnica que dou da distinção sibleyana entre o estético e o não-estético exige uma justificação considerável, pois não há modo de a colher diretamente no seu texto. A maioria dos pontos controversos não são exegéticos, creio, visto que em seu redor revolvem diversas defesas possíveis de Sibley contra as minhas críticas. Assim, somente os considerarei quando surgirem no decorrer do argumento. Há, todavia, dois pontos a mencionar de imediato.

i. A citação parece mostrar claramente que a distinção fundamental é entre conceitos, ou pelo menos que os conceitos são para Sibley tão básicos quanto os termos, enquanto na minha versão os conceitos são em última análise suplantados pelos termos. Reservo a discussão deste tópico para mais tarde, altura em que espero mostrar que se trata de uma questão crucial. Aqui simplesmente chamo a atenção para que Sibley não é claro acerca da relação entre os termos e os conceitos bem como acerca do que seja um termo ou um conceito. Num artigo posterior, Sibley alude às passagens donde a citação atrás foi tirada, afirmando, “a distinção que me propus fazer na secção introdutória foi entre termos ou expressões de dois tipos” (ACR, p. 80).

ii. Seja qual for a relação entre termos e conceitos, parece a Sibley um erro afirmar – como faço – que todo o juízo estético contém um termo estético. Em ACR, que é dirigido a H. R. G. Schwyzer,2 Sibley protesta precisamente contra esta interpretação errónea.

Nada do que afirmo, isto é, sugere a doutrina que me é atribuída por Schwyzer, de que “uma observação estética envolve sempre o uso de um termo estético”. Na verdade, não só supus que fosse óbvio, como ele afirma, que “a classe de observações cuja enunciação exige percetividade é diferente da, e na realidade mais ampla que, a classe de observações que contém palavras e expressões cuja aplicação exige percetividade”; afirmei para mim mesmo no final da Parte I, onde chamo a atenção para que não discutira “os juízos estéticos ou de gosto em geral” mas somente “o âmbito mais restrito de juízos que usam termos estéticos”. (ACR, p. 40)

No contexto do presente ensaio, o modo como reformulo a distinção é imune a essa objecção. É com respeito somente a juízos estéticos que contêm termos estéticos que Sibley assume uma posição, e é somente nessa medida que afirmarei que o seu argumento é imperfeito. Contudo, mais geralmente, parece-me que Sibley e Schwyzer demasiado apressados em reconhecer juízos estéticos que não contêm quaisquer termos estéticos. Têm em mente observações do género: “como o caule curva tão gradualmente” e “é uma imagem grande”. É simples imaginar circunstâncias em que a sensibilidade e as ideias sagazes pedagógicas estão vinculadas a estas observações, e no entanto nenhuma das palavras constituintes, para serem bem-sucedidas, parecem exigir aquilo a que Sibley chama “gosto”. Mas isto não é assim tão claro. Argumentarei que Sibley não dispõe de uma razão convincente para rejeitar que se chame “termos estéticos” a estas palavras. Até que esse argumento surja, talvez isto seja suficiente para preservar a minha apresentação da distinção de Sibley: embora Sibley (e Schwyzer) pareçam usar “termo” como aproximadamente intersubstituível com “palavra” (ou “palavras”), uso-o no sentido de “frase aberta”.3 Deste modo, em qualquer observação com a forma “x é F”, “é F” é um termo. Sendo assim, parece claro que uma observação é estética somente se o seu termo é estético. Quando esta construção se tornar controversa regressarei a ela. Desde que a atenção se mantenha confinada aos juízos que, de acordo com Sibley, são estéticos e contêm termos estéticos, os seus termos e os meus termos (aproximadamente) coincidem.

- Acerca dos termos estéticos Sibley afirma “Estou interessado no que todos têm em comum” (CE, p. 64)

- Onze páginas mais tarde ele anuncia que o encontrou: “Argumentei agora que em determinados modos os conceitos estéticos não são e não podem ser regidos por regras ou condições” (CE, p. 75) (Isto significa que a aplicabilidade de um conceito estético não pode ser inferida, de um qualquer modo entre uma variedade de modos canónicos, a partir da aplicabilidade de quaisquer conceitos não-estéticos.)

Deveria ser claro que o trabalho de Sibley se ajusta à concepção e abordagem esboçadas antes. Na sua perspectiva, os juízos estéticos têm valor de verdade. São, no sentido comum, descrições; os seus termos característicos – termos estéticos – aplicam-se a determinadas propriedades – propriedades estéticas. Visto que a presença de uma propriedade estética particular nunca é garantida pela presença de quaisquer dadas propriedades não-estéticas, segue-se que nem a aplicabilidade de um termo estético nem a verdade de um juízo estético (que na minha concepção de “termo” dá no mesmo) podem ser inferidas a partir da aplicabilidade de termos não-estéticos. Só o gosto será suficiente para fazer juízos estéticos.

Visto em termos do esboço Sibley parece um intuicionista ou um não-naturalista, se importarmos as convenientíssimas categorias da meta-meta-ética, como diversos leitores notaram.4 Contudo, a sua caracterização dos juízos estéticos e, correlativamente, a sua concepção de “gosto” tornam atípica a perspectiva de Sibley. Ele trata explicitamente os juízos estéticos sem considerar a sua conexão com o valor ou o louvor. Afirma:

Acerca de uma terceira e muito discutida classe de juízos, todavia, nada tenho a dizer neste artigo. Trata-se dos juízos puramente valorativos: se as coisas são esteticamente boas ou más, excelentes ou medíocres, superiores ou inferiores a outras, e assim por diante. A esses juízos chamarei veredictos. Tão-pouco levantarei quaisquer outras questões acerca da avaliação: acerca de como se faz ou sustenta veredictos, ou se os juízos de que me ocupo acarretam implicações valorativas. (AN, p. 136)

Assim, não se trata tanto de algo como as discussões dos intuicionistas éticos acerca do “bom” e do “correcto”, nem é obviamente comensurável com a explicação naturalista humiana da beleza de modo a poder ser tomada inequivocamente como uma alternativa. Regressarei a este ponto no final do ensaio.

Crítica do argumento de Sibley

A conclusão de Sibley é de que não há nem pode haver quaisquer condições não-estéticas necessárias, suficientes ou revogáveis para o uso de um termo estético. Apresenta uma série de observações para sustentar isso, mas não dá qualquer argumento até imediatamente antes de anunciar a conclusão. Na verdade, afirma, “Os meus argumentos e ilustrações até agora foram bastante simples e esquemáticos” (CE, p. 71). E assim sucedeu, em geral redundando em afirmações como estas:

Não há grande tentação de supor que os termos estéticos se assemelham a palavras que, como “quadrado”, se aplicam em conformidade com um conjunto de condições necessárias e suficientes. Pois enquanto cada quadrado é quadrado em virtude do mesmo conjunto de condições – quatro lados iguais e quatro ângulos retos – os termos estéticos aplicam-se a objectos muito diversos; uma coisa é graciosa por causa dessas características, outra o é por causa daquelas, e assim por diante numa sucessão quase interminável. (CE, p. 66)

Não há condições suficientes, nenhumas características não-estéticas tais que a presença de algum conjunto ou número delas justificará ou garantirá, acima de qualquer dúvida, a aplicação de um termo estético. É impossível (salvo certas exceções limitadas…) fazer quaisquer afirmações correspondentes às que podemos fazer relativamente a palavras regidas por condições. Podemos afirmar “Se é verdadeiro que ele pode fazer isto, e aquilo, e aqueloutro, então simplesmente não há como negar que ele é inteligente”, ou “Se ele faz A, B e C, não vejo como se pode negar que é preguiçoso”, mas não podemos fazer qualquer afirmação geral da forma “Se o vaso é rosa pálido, algo curvilíneo, ligeiramente manchado, e assim por diante, será delicado, não pode senão ser delicado”. (CE, pp. 67–68)

Apesar deste sentido em que a esbeltez, a leveza, a falta de intensidade cromática, e assim por diante, contam somente a favor e não contra a delicadeza, pode-se afirmar, quando muito, que estas características contam apenas tipicamente ou caracteristicamente a favor da delicadeza; não contam a favor no mesmo sentido em que as características-condições contam a favor da preguiça ou da inteligência. (CE, p. 69)

A própria noção de um conceito revogável parece exigir que algum grupo de características seria suficiente na ausência de características revogatórias ou anulativas. Os conceitos revogáveis são portanto desprovidos de condições suficientes, mas são ainda assim, no sentido descrito, regidos por condições. A minha tese acerca dos conceitos de gosto é mais forte: que não são de todo, excepto negativamente, regidos por condições. Não poderíamos concluir, ainda que fôssemos informados da ausência de todas as características “revogatórias” ou atípicas (nada de angulosidades e coisas semelhantes), que um objecto tem seguramente de ser gracioso, por muito detalhadamente que no-lo descrevessem como tendo características típicas da graciosidade. (CE, p. 71)

O modo óbvio de disputar estas observações é apresentando um contraexemplo. Não disponho de um. Na verdade, não afirmo que estão erradas (embora espere mostrar que são vácuas). Noto apenas que são, como diz Sibley, simplesmente esquemáticas, e passo ao que me parece o único argumento genuíno de Sibley. Talvez Sibley não considere isto de todo como um argumento; chama-lhe um reforço do seu argumento. Contudo, creio que esquematiza o argumento de Sibley na sua totalidade, e servirá para mostrar que não há argumentação, somente um género de movimentos em que se simula a corrida mas não se sai do sítio.

A ideia a favor da qual argumentei pode ser reforçada do seguinte modo. Alguém que não chegou a compreender a natureza dos conceitos de gosto, ou alguém que, sabendo-se desprovido de sensibilidade em assuntos estéticos, não quisesse revelar este seu defeito, poderia, por meio de observação assídua e astuta, munir-se de algumas regras e generalizações; e por procedimentos indutivos e adivinhação inteligente, poderia frequentemente fazer afirmações acertadas. Mas não poderia ter grande confiança ou certeza; uma ligeira mudança num objecto pode a qualquer momento arruinar os seus cálculos, e tão facilmente sucederia a pessoa estar errada como certa. Independentemente de quão cuidadosa em elaborar um conjunto de princípios e condições consistentes, não estaria senão na posição de pensar que o objecto é muito possivelmente delicado. (…) Embora por vezes faça afirmações acertadas, não viu, mas adivinhou, que o objecto é delicado. (CE, pp. 72–73)

Mais uma vez, não afirmo que Sibley está errado, mas que nada disse (de novo). Para mostrar isto concisamente será útil usar alguns símbolos.

Seja “E” um termo estético que nomeia uma qualidade estética E-idade.

Sejam “N1”, “N2”, (…), e “Nn” termos não-estéticos que nomeiam qualidades não-estéticas, N1-idade, N2-idade, …, e Nn-idade.

Há quatro relações distintas a considerar.

- “E” significa (ou significa o mesmo que) “N1 e N2 e (…) e Nn”.

-

O significado de “E” é veiculado pelo (ou está contido no) significado de “N1 e N2 e (…) e Nn”.

Não afirmo ter uma perspectiva de “significado”, “conter o significado”, etc., nem que há uma perspectiva. Tornar-se-á claro que esta não é uma questão importante.

- (x) (Ex eq N1 & N2 & (…) & Nn). (As coisas são E se e só se são N1 e N2 e (…) e Nn.)

- (x) (N1 & N2 & (…) & Nn .⊃ E). (Tudo o que seja N1 & N2 & (…) & Nn é também E.)

Com isto em mente, argumentemos.

Uma vez que se exige o gosto para detetar a E-idade mas não para detetar qualquer N1-idade, (…), Nn-idade – (pois essa é exatamente a diferença entre termos estéticos e não-estéticos) – segue-se imediatamente que,

Do facto de alguém poder aplicar na totalidade “N1”, (…), “Nn”, não podemos inferir que pode detetar a E-idade.

Essa parece ser a ideia de Sibley. Mas tem de pretender algo mais, porque permanece possível que,

Do facto de “N1”, … , “Nn” se aplicarem podemos inferir que “E” se aplica.

Porquê? Porque pode suceder que a E-idade é sempre concomitante à presença conjunta da N1-idade e (…), e Nn-idade. Ou seja, pode ser que (4) ou mesmo (3) sejam verdadeiras e se saiba que são verdadeiras. Não faz sentido supor que (1) ou (2) são verdadeiras mas a sua verdade não ser conhecida, e talvez tanto (1) como (2) tenham de ser falsas, como pretende Sibley. Mas a verdade de (4), ou mesmo de (3), não requer a verdade nem de (1) nem de (2). Assim o argumento de Sibley é inadequado.

A ideia é simples, mas talvez demasiado simples para ser apreciada facilmente, pois é surpreendente constatar que compromete o argumento de Sibley.

É útil ilustrar a ideia com um exemplo análogo.

Suponha que todos os objectos cilíndricos são vermelhos, que Smith sabe isto, e que Smith é cego. Ora, Smith consegue saber que algo é vermelho ainda que não seja capaz de detetar a vermelhidão e ainda que os significados de “vermelho” e “cilíndrico” não estejam conectados. A posição de Sibley é a de citar a existência de Smith como demonstração, ou reforço de uma demonstração, de que nem todos os cilindros são vermelhos. Ou seja, Smith “não viu” que o objecto é vermelho. Mas que ideia poderia isto reforçar? – além da afirmação de que Smith é cego?5

Pode-nos apetecer dizer que Smith afinal se limita a adivinhar ou prever que um dado cilindro é vermelho porque, na verdade, podia não ser vermelho. Suponha então que os cilindros têm de ser vermelhos, que é uma lei da natureza os cilindros serem vermelhos. Isto justifica, creio, afirmar que se assim fosse, “cilíndrico” e “vermelho” poderiam não ser totalmente desconexos em significado. Não importa: continua a suceder que a existência, ou concebibilidade, de um homem cego não é – sendo as coisas como são – prova de que alguns cilindros não são vermelhos.

Outra resposta possível é que Smith não pode corresponder à descrição, não pode saber que algo é vermelho, porque sendo cego Smith não pode saber o significado de “vermelho”. Haja ou não qualquer razão para crer que o “contacto” com algo é uma condição necessária de conhecer o significado de um termo que se aplica a essa coisa, a questão pode tornar-se irrelevante. Emende-se o exemplo de modo que Smith ocasionalmente tenha tido o dom da visão, e tenha observado coisas vermelhas, mas neste caso não vê que o objecto é vermelho. (Isso podia suceder porque Smith só recentemente ficou cego, ou talvez não esteja cego mas a o objecto pode ser insuficientemente iluminado ou estar demasiado longe.) Nesse caso, por que negar que Smith pode saber que “vermelho” se aplica embora não detete (veja) qualquer vermelhidão?

Sibley pode ser resgatado – e gostaria que ele fosse resgatado – desse modo. Sejam “aplicar ‘E’” e “detetar a E-idade” intermutáveis. Isto tornará verdadeiro que

Do facto de que “N1”, …, “Nn” se aplicam, não se segue que “E” se aplica.

Essa é a conclusão de Sibley: “E” não é regido por condições. Mas a manobra que aí conduz, interpretando a capacidade de aplicar “E” como a capacidade de detetar a E-idade, não é de grande ajuda para Sibley, pois que nos deixa com isso:

Aplicar um termo estético é detetar uma qualidade estética; é preciso gosto para fazer isto.

Aplicar um termo não-estético não requer gosto, somente a normalidade (independentemente de ser ou não preciso detetar a N1-idade de modo a aplicar “N1”).

Ora, podemos afirmar que ser capaz de aplicar termos não-estéticos nunca garante que se pode aplicar termos estéticos; mas podemos afirmar isto porque – e somente porque

Do facto de que se é normal não se segue que se tem gosto.

Ou, para ser mais preciso,

Do facto de que se exerce as capacidades normais não se segue que se está a exercer o gosto.

Esta é uma forma infeliz mas reveladora para a conclusão de Sibley, pois nada é senão a própria distinção estético/não-estético. Se não houvesse diferença entre exercer o gosto e exercer as nossas capacidades (meramente) normais, não haveria qualquer diferença entre termos estéticos e não-estéticos.

Este argumento contra Sibley é oblíquo e pode ser enganador. Não se deverá interpretar as minhas palavras como se promovesse o “naturalismo” contra o “intuicionismo” de Sibley. Não mostrei que Sibley está errado em negar que os juízos estéticos podem ser inferidos a partir de juízos não-estéticos, se o propósito fosse mostrar que podem ser inferidos. Pode-se conceber todas estas perspectivas petrificadas – naturalismo, intuicionismo de propriedades, intuicionismo de regras, etc. – como respostas a uma pergunta: Como se relacionam entre si, se é que o fazem de todo, os juízos, conceitos ou termos estéticos e não-estéticos? O que pretendo fazer, se não encerrar esta questão, é pelo menos despi-la da sua inocência. Para este fim, esclareci agora que o que quer que Sibley tenha mostrado mostrou-o ao traçar a distinção estético/não-estético e somente refletido no putativo argumento que segue a aparência da distinção.

Crítica da distinção de Sibley

Para ensaiar: Suponhamos que ao discutir uma pintura alguém se refere a um dos seus títulos, dizendo “Essa linha é curva”, acrescentando mais tarde “Essa linha é graciosa”. O último é um juízo estético, o primeiro não. Porquê? Porque só o último (ou o acto de o fazer) consiste na aplicação de um conceito estético, no uso de um termo estético. Como sabemos distingui-los? Notando que “gracioso” é um termo estético ao passo que “curva” não o é. O que significa que se requer o gosto para aplicar “gracioso” mas nada mais se requer além de olhos e inteligência normais para aplicar “curva”.

Isso é a distinção estético/não-estético em ação, identificando juízos como “Isso é gracioso” e assim destacando aquilo a que Sibley chama o “assunto” da estética (AN, p. 135) Não faz ela própria parte da estética, na perspectiva de Sibley; ao invés, apoiar-se nela é uma condição prévia de se iniciar a estética. Se a secção anterior deste ensaio foi bem-sucedida, então o que Sibley faz após invocar a distinção pode ser ignorado: a própria distinção é toda a filosofia que Sibley tem é a causa última de todo o desconforto que sentimos perante a sua posição. Como se “ataca” esta distinção (ou qualquer outra)? Somente, creio, mostrando que nada faz – em particular, que não faz o que dela se espera no seu contexto.

Algo que a distinção devia fazer (segundo a versão retificada que dou dela)6 é identificar um dado juízo como estético ou não-estético discernindo a presença ou ausência de termos estéticos. Penso que a distinção não faz isto, ou nem sequer começa a fazer isto, pois que me parece não haver um modo sensato e relevante de dividir os termos de acordo com o gosto ou somente a normalidade serem requeridos na sua aplicação. (Pode-se pensar que “sentido” e “relevância” não são noções suficientemente definidas para sustentar uma crítica. Pensei a elas substituir a noção técnica de procedimento efetivo, e criticar Sibley por nada apresentar de sequer remotamente semelhante a uma rotina quasi-mecânica. Mas isso seria uma erro. Sibley não é de todo específico acerca da natureza da distinção e sua aplicação. O facto de deixar vagos os termos laudatórios parece mais justo e generoso para com Sibley e permite-me abranger alguns esforços para resgatar a distinção. Finalmente, cabe a este ensaio o ónus de persuadir o leitor de que a distinção de Sibley se tornou demasiado proeminente e que o seu sentido (e sensatez) foram reconhecidos com excessiva prontidão.)

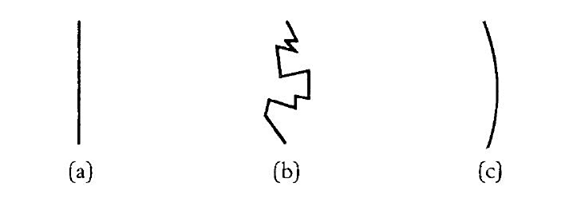

No que respeita a aplicação da distinção, Sibley reconhece “os esperados casos discutíveis, ambíguos ou limítrofes” (AN, p. 135) Mas não vejo que ele tenha quaisquer casos inequívocos. Tome-se “gracioso”, para começar, que é uma das palavras que, de acordo com Sibley, “seja no discurso artístico ou quotidiano, funcionam somente ou predominantemente como termos estéticos” (CE, p. 64). Suponhamos que mostro a seguinte figura e pergunto qual das linhas é graciosa, ou se alguma delas é graciosa. Sem dúvida que o leitor tem gosto, mas precisará dele? A quase insensibilidade é suficiente, creio, para dar conta do recado “(c) é a graciosa” ou “(c) é mais graciosa do que (a) ou (b)”.

Se o leitor está insatisfeito com a minha figura deverá fazer a sua. Tenha em mente que o propósito não é fazer (c) melhor do que as outras, nem o é fazer (c) mais aprazível. Bom e mau, apetites e aversões nada têm a ver com a concepção do gosto tal como usada para traçar a distinção. O gosto nada mais é do que a capacidade normal de reparar em coisas ou detetá-las. Requer-se o gosto para notar a graciosidade (e portanto para usar o termo estético “gracioso”). Peço ao leitor que dê um exemplo em que “(c) é graciosa” é acessível mediante uma observação meramente normal. Isto pode aparentemente incorrer em petição de princípio contra Sibley mas creio que não o faz. Trata-se de levar a questão a sério, de um modo naïf, pré-teoricamente: sucederá sempre com “gracioso” que se requer o gosto para a aplicar? Afirmo que não.

Sibley diria talvez que num exemplo desses “(c) é gracioso” não é um juízo estético. E quanto a “gracioso”? Há respostas que Sibley tem à sua disposição. Uma delas, que me parece penosamente desastrada, é a de que “gracioso” é um termo associado a (pelo menos) dois conceitos, o conceito estético graciosoa e o conceito não-estético gracioson. Sibley afirma que, dada a definição de “termo estético” ele “falará, correspondentemente, em conceitos estéticos” (CE, p. 64). Acerca da correspondência entre termos e conceitos, Sibley nada diz; talvez dissesse que “gracioso” pode corresponder a um de (pelo menos) dois conceitos. Nesse caso poderia defender que “(c) é gracioso” é um juízo não-estético com “gracioso” um termo não-estético sendo usado para aplicar o conceito não-estético gracioson.

A isto podemos objectar que torna a distinção inoperativa. Não é mais possível identificar os juízos estéticos notando a presença de termos estéticos, pois não há modo de notar os termos estéticos por inspecção. Prefiro objectar que nenhuma razão legítima foi apresentada para afirmar que “gracioso” tem dois conceitos ou sentidos. Que motivação há para multiplicar os sentidos de “gracioso” além de um desejo de preservar a distinção estético/não-estético? Não estou a levantar aquelas questões intricadas acerca do significado que exigem explicações técnicas da polissemia, apoiadas por uma “teoria do significado”. O que se pretende (e, creio, faz falta) é um conjunto informal de razões para identificar conceitos adicionais para “gracioso”. Que razão há para distinguir graciosoa e gracioson? Têm até agora sido distinguidos, nesta resposta hipotética em nome de Sibley, pelo facto de que somente um deles requer o gosto na sua aplicação. Será isso suficiente? Diremos que quando um termo comum é usado num contexto em que é necessária uma competência maior do que a normal para lidar com o termo, este mudou o seu significado ou lhe foi afixado um conceito diferente? Embora pense que a resposta geral a esta questão é clara, é uma questão difícil mesmo quando tomada informalmente. Visto que será recorrente neste ensaio, poderá ser útil dedicar mais tempo agora a considerar uma bateria de ilustrações.

Primeiro, considere-se alguns termos que se pode prontamente manejar com o poder normal da inteligência, olhos, etc., mas cujo uso ocasionalmente assinala mais do que a mera normalidade. (Afirmarei que esta descrição se ajusta praticamente a todos os termos estéticos de Sibley.)

Os termos que se aplicam a uma diversidade de grupos raciais, geográficos e sexuais de pessoas são comuns, e são aprendidos e usados por todos. Alguns observadores, contudo, têm muito maior acuidade do que outros em reconhecer membros destes grupos. Conseguem distinguir por observação, atendendo às dimensões das pessoas, à sua forma, postura, gestos, maneira de andar, etc., judeus, europeus do norte, homossexuais, nova-iorquinos, etc. As descrições fonéticas são um caso especial. Alguns linguistas profissionais e muitos amadores com boa audição conseguem identificar texanos do Leste, canadianos, nativos da Bavária, etc., ouvindo-os falar inglês.

Outro exemplo auditivo é o da altura, na música. Independentemente de que capacidades mínimas se supõe podem ser cultivadas em qualquer pessoa normal, além desse ponto há diferenças em capacidades para “escutar” a altura absoluta e relativa, identificar alturas em construções córdicas, etc.

A identificação da escrita cursiva é, visualmente, um análogo parcial. Um especialista em escrita cursiva pode identificar assinaturas e fazer corresponder amostras de escrita com muito maior facilidade do que aqueles que não têm senão inteligência e visão normais.

É útil considerar alguns termos cujos usos são todos relativamente esotéricos. Alguns exemplos são termos médicos aplicados a pacientes após um exame, i.e., os nomes de doenças, síndromes, “afeções”, etc. Alguns médicos, os melhores internistas, são muito melhores do que os seus colegas a detetar, digamos, a diabetes e a hipoglicémia. A partir de observações exteriores obtêm resultados quase tão precisos como os que são obtidos por diagnosticadores menos hábeis auxiliados por testes laboratoriais.

O facto de que estes exemplos podem envolver termos que se aplicam a propriedades que não são puramente percetivas é irrelevante. Os exemplos de termos estéticos dados por Sibley incluem os que se referem a qualidades não literalmente observadas ou escutadas (p. ex., “intricado”, afirmado de um poema; “tem personagens que nunca adquirem realmente vida”, afirmado de um romance). (Uma passagem relevante de Sibley é citada atrás, p.)

Também irrelevante, mas provavelmente mais difícil de ignorar, é o facto de que os exemplos envolvem termos que, supostamente ao contrário de “gracioso”, parecem claramente ser regidos por condições. Mas ser não estar sujeito a condições não é o que faz de “gracioso” um termo estético. Sibley começa por destacar termos estéticos e então argumenta que estes termos não estão sujeitos a condições. Vimos que o argumento não avança além da distinção e regressamos agora ao início, observando o modo de Sibley destacar os termos estéticos – estejam ou não sujeitos a condições – porque o gosto é necessário na sua aplicação. Em resposta ao contraexemplo sugerido (“(c) é gracioso”) poder-se-ia procurar dois conceitos que acompanhassem “gracioso”. O saco cheio de exemplos que acabámos de passar em revista pretende ilustrar uma implausibilidade nessa resposta.

Os exemplos dizem sobretudo respeito a termos – “judeu”, “texano do leste”, “Sol sustenido”, “escrito por Lincoln” – cujo uso frequentemente não exige qualquer capacidade especial, mas cujo uso nos exemplos dados se realiza por meio de capacidades e talentos especiais (algo além da mera normalidade). A questão (retórica) é a seguinte: diremos que nestes exemplos os termos são usados para aplicar conceitos diferentes?

Poderá sugerir-se que o facto de estes termos terem condições, talvez até condições necessárias e suficientes, torna insatisfatórios os exemplos. O argumento seria o de que cada um dos termos tem realmente dois sentidos, sendo disso prova aplicarmo-los, no seu uso comum, com referência às suas condições definidoras, ao passo que isto não sucede quando são usados por um especialista em casos difíceis. Esta sugestão está errada, mas tem uma reviravolta interessante. O erro consiste simplesmente em misturar irrazoavelmente o significado de um termo e o modo como – num qualquer caso efetivo – alguém decide aplicá-lo ou não. “Quadrado” não muda de significado quando o aplicamos a uma figura sem medir os lados. Seguramente que o brilhante dignosticador e o comum técnico de laboratório não usam “diabetes” para aplicar conceitos diferentes. Conhecer o significado de um termo não é garantia de ser capaz de decidir se este se aplica correctamente ou não; nem a incapacidade de saber quando um termo se aplica é prova de ignorância acerca do significado do termo.

Todavia, se a sugestão fosse aceitável teria um efeito indesejado no argumento de Sibley. Todos os termos estéticos, incluindo “gracioso”, não são regidos por condições, argumenta Sibley. Assim, se uma alteração nas condições que regem a aplicação de um termo – em geral ou em casos particulares – fosse sinal de uma multiplicidade de conceitos associados ao termo, isto não serviria de muito a quem insistisse que “gracioso” está associado a mais do que um conceito.

Concluo que Sibley não tem razão para desconsiderar “(c) é gracioso” (como contraexemplo a “gracioso” ser um termo estético) afirmando que se trata da aplicação de gracioson, porquanto não vejo razão para supor que há um gracioson (ou um graciosoa).

Uma resposta mais simples, mais direta, no interesse de Sibley, é a de que “gracioso” é efetivamente um termo estético mas que os termos estéticos podem surgir em juízos não-estéticos, como, por exemplo, “gracioso” surge em “(c) é gracioso”.

Esta resposta arruína obviamente o projeto de identificar os juízos estéticos e não-estéticos pela presença ou ausência de termos estéticos. Essa é uma objecção menor. A objecção decisiva não é a de que a distinção deixa de funcionar, mas a de que funciona inconsistentemente. Sibley afirma que tanto os juízos como os termos são para definir como estéticos por meio do teste “Requer-se o exercício do gosto?”. Visto que um juízo não-estético pode ser feito sem se exercer o gosto, segue-se que se “gracioso” é um termo estético então fazer o juízo de que (c) é gracioso requer e não requer, ao mesmo tempo, o exercício do gosto.

Sem dúvida que Sibley não lidaria com “(c) é gracioso” de qualquer das maneiras que acabamos de discutir, mas é difícil ver que resposta, correcta ou incorrecta, lhe pareceria adequada. A sua observação mais relevante ocorre numa nota de rodapé. Afirma:

Falarei, num sentido não estrito, de um “termo estético”, mesmo quando, porque a palavra por vezes tem outros usos, seria mais correcto falar do seu uso como um termo estético. (CE, p. 64, n. 1)

Isso sugere que por vezes se pode falar de um termo estético sem estar a falar num sentido não estrito. Tal ocorreria, presumivelmente, quando falássemos de um termo cujo uso invariavelmente requer o gosto. Duvido de que haja semelhantes termos, seja o gosto aquilo que for; e estou razoavelmente certo de que não há tais termos quando a noção de gosto é a usada por Sibley.

Sibley afasta expressamente de consideração dois aspectos da noção de gosto (embora não negue que surgiriam numa análise mais completa do gosto). O primeiro é o gosto na medida em que está relacionado com apetites e aversões, o segundo é o gosto na medida em que se relaciona com o bom e o mau.7 O gosto, como o que é exercido no uso de um termo estético, é “uma capacidade de notar ou ver ou discernir que as coisas têm determinadas qualidades” (CE, p. 65). Independentemente de isso restringir ou distorcer a noção de gosto, e como afeta a noção que se tem da relativa complexidade da apreensão das obras de arte, é um tema implícito ao longo deste ensaio, e tornar-se-á explícito em breve. Aqui pretendo somente esclarecer como seria um dos termos estéticos de Sibley se os houvesse. Se os há, são termos cuja aplicação (bem-sucedida) invariavelmente requer uma “capacidade de notar” que é algo mais do que as capacidades que acompanham a inteligência e órgãos sensoriais normais. Afirmei que creio não haver semelhantes termos. A minha razão para tal é simplesmente a de que pareço capaz de encontrar, para qualquer termo dado (ou pelo menos qualquer dos termos considerados por Sibley), uma sua aplicação de que qualquer pessoa normal poderia dar conta. Duvido de que esta razão irá convencer o leitor de imediato (embora não faça qualquer ideia de que outra razão se poderia dar). Tem de refletir cuidadosamente no assunto até concordar que algo como o que fiz com “gracioso” – ou o que você fez para ficar satisfeito acerca de “gracioso” – pode ser feito com qualquer termo. Mas há que ter em mente o que Sibley quer dizer com “gosto” ou poderá não ser claro quando nos deparámos com um uso “não-estético”. Creio que o próprio Sibley pode ter descurado isso.

Sibley afirma que “adorável”, “bonito”, “belo”, “mimoso”, “gracioso” e “elegante” “seguramente não estão a ser usados metaforicamente quando os usamos como termos estéticos, em virtude da excelente razão de que esse é o seu uso primário ou único uso, alguns não tendo qualquer uso não-estético corrente” (CE, p. 65) Ou seja, pelo menos alguns destes termos são – estritamente falando – termos estéticos.

Lidámos com “gracioso”. Os outros não parecem mais difíceis. Não consegue o leitor imaginar situações em que seria natural, fácil e óbvio dizer – “Está um dia adorável hoje”; “Esta luva é demasiado grande; você tem uma mão bastante mimosa”; “Ele é um cavalheiro maduro elegante”; “O Sol finalmente rompeu e agora o céu está bonito”; “Não consegui ver bem os vasos da última vez, mas esta minhoca é um belo espécime”.

Insiste que se requer o gosto para fazer estes juízos? (Aliás, apetece-lhe de todo chamar-lhes “juízos estéticos”?) Porquê? Lembre-se de que é irrelevante se o falante está ou não a exprimir satisfação ou gratificação pessoais e se está ou não a avaliar ou classificar as coisas. Talvez na situação que imagina, quem profere “Está um dia adorável” esteja claramente contente com o facto e além disso elogia o clima e classifica este dia como superior a outros. Essas características da locução parecem-me as únicas que tornam sequer remotamente plausível chamar-lhe um juízo estético. Mas essas características são irrelevantes (como é o facto – se o leitor considerar que se trata de um facto – de que “adorável” não é regido por condições, que o falante não podia provar que o dia é adorável). De nenhuma dessas características se segue que se fez aquilo a que Sibley chama um juízo estético. A única questão é a de o gosto ter ou não sido exercido, e não tem de o ter sido se a inteligência e os sentidos normais são suficientes. Não vejo por que razão não haveriam de ser suficientes.

Que diferença faz para a inteligibilidade da distinção estético/não-estético? A seguinte: se nenhum termo invariavelmente requer o gosto para ser aplicado, então o que, afinal, é um termo estético? Será um termo que normalmente requer o gosto para ser aplicado? Então e quanto à fórmula de Sibley para falar correctamente (não frouxamente) de semelhante termo? Devemos, afirma, falar do uso de um termo como um termo estético. Ora, isso será falar de um termo sendo usado como um termo que é normalmente usado como um termo estético. Uma objecção menor a esta versão da distinção é, mais uma vez, a de que não sustentará o programa para identificar os juízos estéticos discriminando termos estéticos. A principal objecção desta vez não é a de que a distinção funciona inconsistentemente, mas a de que não funciona de todo: nada discriminará que seja um termo estético.

Antes de desistir da versão sibleyana da distinção estético/não-estético temos de considerar dois últimos parcos esforços de a resgatar.

Na nota de rodapé citada atrás, Sibley afirma algo que sugere que, falando mais correctamente, a distinção estético/não-estético é para fazer relativamente não a termos mas aos “usos” dos termos (CE, p. 64, n. 1; citado atrás, p. 17). Poderíamos afirmar que em determinadas ocasiões o uso de (alguns) termos manifesta um exercício do gosto, e que assim realizam uma distinção entre usos estéticos e não-estéticos? Talvez – embora não faça ideia a que ponto, mas em todo o caso isto subverte o programa de Sibley. Toda a conversa sobre termos, juízos, descrições, observações e conceitos se torna ociosa, na melhor das hipóteses. Não há quaisquer termos que sejam sempre usados desse modo, e, creio, nenhum há que nunca seja usado desse modo. Em parte o espírito da objecção de Schwyzer está correcto, afinal (embora ele se tenha deixado vulnerável ao contra-argumento de Schwyzer). Afirma:

A preocupação de Sibley com as palavras (tanto estéticas como não-estéticas) e os seus usos, e as características a que supostamente se “aplicam”, levou-o a perder de vista a natureza das locuções críticas efetivas.8

Se passarmos dos termos para os termos-tal-como-são-usados-em-circunstâncias-específicas, ou algo assim, poderemos então identificar uma classe de ações, locuções efetivas, que são manifestações de gosto? Se sim, então sucederá não que “gracioso” é um termo estético, mas que o uso de “gracioso” numa dada ocasião é um uso estético. Haverá também usos não-estéticos. Não há razão para chamar a estes usos outros num sentido que não seja o numérico. Ainda assim, haverá agora uma distinção útil entre estético e não-estético? Não servirá os propósitos de Sibley, pois ele pretende isolar e então discutir coisas mais abstratas do que usos efetivos particulares de termos. E na verdade é somente acerca de termos considerados em geral que esta questão acerca de condições é razoável. Podemos perguntar, Por que razão Churchill chama “utensílio” a Mussolini? Mas não podemos perguntar, Quais as condições necessárias e suficientes para aplicar “utensílio” a Mussolini, por contraste com aplicar “utensílio” em geral?

A crítica de Schwyzer não é suficientemente profunda, creio, porque apesar da sua aversão a classificar palavras, está disposto a classificar e aceitar a fórmula de Sibley para a acompanhar. Concorda, isto é, que

a distinção entre o discurso estético e o não-estético tem de ser claramente situada na área do que podemos e não podemos dizer dadas condições normais de observação, audição, inteligência…9

Classificar o discurso é tão problemático como classificar termos. Em nenhum dos casos a concepção do gosto desempenha o seu papel. Quaisquer os defeitos que se tenha descoberto na distinção de Sibley, será bom tomar essa concepção ao examinar uma última possível defesa da distinção.

O juízo “(c) é gracioso” e todos os outros pode ser enfrentado diretamente: poderíamos insistir que “gracioso” e os outros são termos estéticos como definidos por Sibley, que estes juízos são juízos estéticos e que podem ser feitos por qualquer falante normal porque qualquer falante normal terá gosto suficiente para o fazer. Sibley não diz que “quase toda a gente é capaz de exercer o gosto até certo ponto e em algumas matérias” (CE, p. 65).

Essa resposta é insatisfatória, creio, porque coloca sobre a concepção de gosto de Sibley um ónus maior do que esta pode suportar. Uma distinção impõe-se agora entre ser uma pessoa meramente normal e exercer as suas capacidades meramente normais. O facto de o observador mais inexcepcional poder lidar com “(c) é gracioso” nada mostra; a questão permanece: estará ele, ao ajuizar que (c) é gracioso, a fazer uso de mais do que “olhos e inteligência normais”? Não sei o que fazer desta questão. Estou preparado para afirmar (ou reiterar) que Sibley não apresentou qualquer razão para supor que se exige – ou que é usada – uma percetividade adicional ao fazer o juízo. Porquê supor isso?

Mais uma vez, chamo a atenção para que a presença ou ausência de condições que regem este ou qualquer uso de “gracioso” é irrelevante. É especialmente provável que comecemos a pensar na possibilidade de formular condições quando a questão diz respeito à facilidade relativa com que se pode dominar os termos. Ou seja, é tentador supor que alguns termos são aprendidos e usados prontamente porque há condições claras (talvez necessárias e suficientes) a aprender; e conversamente, que quando se pode dar condições, os termos são dominados prontamente. Isto é provavelmente, em geral, um erro. Sibley afirma, “Não aplicamos simples palavras para cores seguindo regras ou em conformidade com princípios” (CE, p. 77). Seguramente que tem razão. Mesmo se essas palavras têm condições necessárias e suficientes, não é isso o que explica a facilidade com que são dominadas. Por outro lado, diversos termos esotéricos como “função primitiva recursiva”, “quadratura de uma parábola” e “grupo abeliano” obviamente têm condições necessárias e suficientes, tendo sido introduzidos em termos dessas condições, e no entanto o seu uso plenamente competente excede a competência de muitas pessoas. Uma questão penosa aqui é a de os exemplos de termos matemáticos serem exemplos de termos cujas condições necessárias e suficientes são ela próprias formuladas em termos matemáticos, de modo que a incapacidade de dominar, digamos, “função primitiva recursiva” é provavelmente acompanhada pela incapacidade de dominar “valor de uma função”, etc.; ao passo que as condições ostensivamente procuradas para os termos estéticos são condições não-estéticas. Este ponto tem de ser simplesmente ignorado, pois é a inteligibilidade da própria distinção estético/não-estético que está em causa; e não quero senão lembrar ao leitor a irrelevância da questão das condições (de qualquer género) ao avaliar essa distinção. A distinção tem de ser anteriormente razoável. Se a questão das condições há de fazer parte da caracterização inicial dos termos estéticos, então, como se viu na secção anterior, o argumento subsequente não tem razão de ser. Ainda assim, a distinção permanece pouco clara. Precisaremos agora de um modo de discriminar os termos estéticos entre a classe dos termos que não são regidos por condições, o que nos conduzirá novamente ao gosto. Os termos estéticos serão aqueles termos não condicionados cujo uso exige o gosto.

Então, o que fazer quanto ao gosto? Como decidiremos se um juízo requer ou não somente olhos, ouvidos, etc., normais, ou mais, quando qualquer observador normal pode fazer o juízo? Simpatizo com quem quer que procura dar uma resposta convincente. Seria compreensível se Sibley se apoiasse no nosso sentido de que há uma diferença, independentemente de conseguirmos ou não traçá-la. Contudo, não partilho este sentido, e tenho pouca simpatia por quem quer que tente construir uma “teoria” sobre a distinção se for traçada deste modo.

Sobre a força desta e da secção anterior, concluo (1) que a sua distinção estético/não-estético é o cerne da perspectiva de Sibley e (2) que essa distinção é vácua. Se esta conclusão parece apressada, talvez a secção seguinte dê alguma ajuda, pois que aí se enfrenta mais diretamente a questão de o que exigir de uma “distinção”.

Discussão da distinção em geral

Antes de tentar algumas generalizações cautelosas acerca da distinção estético/não-estético gostaria de rechaçar uma incompreensão a que a minha perspectiva parece suscetível. Não afirmo (e tão-pouco penso) que a palavra “estético” é desprovida de significado ou ambígua ou vaga. Não estou a propor que a palavra seja excluída do discurso comum, ou sequer do discurso filosófico. Eis alguns exemplos de observações que, sejam ou não verdadeiras, são compreensíveis; e não tenho qualquer razão ou desejo de propor que não sejam proferidas. (i) “Algumas provas, embora não sejam imperfeitas em termos estritamente formais, são objectáveis em termos estéticos: carecem de elegância”. (ii) “Há que resistir a tratar a Missa como uma ocasião para uma experiência estética, pois isto irá provavelmente bloquear uma resposta religiosa”. (iii) “Na primeira parte de Ou/Ou Kierkegaard exibe o que é ser um homem para quem todos os objectos do mundo – inclusive as pessoas – são objectos estéticos”. (iv) “O nosso modo tradicional de abordar as pinturas é exatamente o que se coloca entre nós e muito da arte contemporânea. Essa, hoje clássica, estetizar compromete as nossas respostas e destrói as hipóteses que temos com uma obra que a nada se submeterá excepto a uma abordagem perfeitamente humana”.

Estas observações são inteligíveis, podemos compreendê-las, argumentar acerca delas, etc.; e não é claro como algumas delas poderiam ser suplantadas por substitutos desprovidos de “estética”. O que se segue daí? Nada de mais, creio, e seguramente não que as pessoas que dizem essas coisas estão comprometidas com algo remotamente semelhante à existência de uma definição do “estético” que sustentaria uma distinção estético/não-estético. (Ironia: se houvesse semelhantes coisas como os termos estéticos de Sibley, “estético” poderia muito bem ser um deles.)

O que fazer então da distinção? Não sou contra ela como, por assim dizer, uma questão de princípio, porque não consigo ver o propósito – ou sentido – que poderia haver em afirmar que a rejeito (ou que a aceito) – ponto final. Há um momento para afirmar algo, que é quando a distinção é usada e importa quão longe estamos dispostos a nos deixarmos levar. Mostrei que quando Sibley usa a distinção percorremos todo o caminho se não hesitamos à partida. Isso não se deve a um mero erro de Sibley. Se ele incorreu numa petição de princípio relevante, não se trata da questão provável, Será a aplicabilidade de termos não-estéticos alguma vez suficiente para justificar a aplicação de um termo estético? – embora essa questão se tenha lidado com essa questão ao levantá-la. O que foi objecto de petição de princípio foi a questão de levantar essa questão, e isso envolve um complexo de questões acerca de como o mundo é, de como é a arte, e do que seja lidar com uma ou outra dessas questões. Não é a conclusão de Sibley mas a sua abordagem que é profunda, e isto é especialmente perigoso porque essa abordagem não só parece inócua como é explicitamente apresentada por Sibley como uma trivialidade pré-filosófica. Assim, parece-me algo ingénuo quando afirma:

Faço esta distinção ampla por meio de exemplos de juízos, qualidades e expressões. Não há, ao que me parece, qualquer necessidade de defender a distinção (…) Os que nos seus momentos reflexivos negam qualquer distinção semelhante normalmente mostram na sua prática que a conseguem fazer muito adequadamente. (AN, p. 135)

Isto não servirá, pois que se trata de momentos reflexivos. Resumindo a primeira secção de “Conceitos Estéticos”, Sibley afirma

Sem uma comparação detalhada não podemos ver de que modo particular os juízos estéticos não são “mecânicos”, ou como diferem dessoutros juízos, nem podemos começar a especificar o que o gosto é. É algo que tentei fazer. É um aspecto característico e essencial dos juízos que empregam um termo estético o não poderem ser feitos por apelo, no sentido explicado, a condições não-estéticas. Creio que essa é uma característica lógica dos juízos estéticos ou de gosto em geral, embora o tenha argumentado aqui somente a respeito do âmbito mais restrito de juízos que empregam termos estéticos. Faz parte do que “gosto” significa. (CE, p. 76)

Essas parecem observações teóricas a respeito da natureza da “linguagem estética”, e tenho tentado mostrar que os argumentos que sustentam essas observações requerem que a distinção estético/não-estético subjacente seja pelo menos relativamente improblemática. Mesmo concedendo que na prática se faz, ou pode fazer, a distinção – o que não concedo – a afirmação de Sibley de que não é necessária uma defesa ulterior justifica a resposta (irresistível), Isso pode muito bem ser assim na prática mas não parece funcionar em teoria. Antes de ver distinções, tanto as teóricas como as que são obviamente exemplificadas na nossa prática, quero tentar levar a sério a afirmação de Sibley acerca da nossa prática. O que significa isto, que mostramos na prática conseguir fazer a distinção estético/não-estético? O facto de usarmos “estético” não é suficiente, e tão-pouco ajudaria se também usássemos “não-estético” (o que ninguém faz).

Creio que o que Sibley pretende dizer é que a maioria das pessoas (ou talvez a maioria das pessoas que têm bastante gosto) podiam, sendo-lhes dada uma série de termos, descrições, ou juízos, dispô-los em dois grupos, os estéticos e os não-estéticos, e que com algumas exceções os agrupamentos seriam os mesmos. Será isto assim? Podemos imaginar dois modos de começar.

- À pessoa são dadas duas folhas de papel, ambas em branco excepto que como cabeçalho têm escrito estético e não-estético. Damos-lhe instruções: “Você deverá colocar na primeira lista qualquer termo cujo uso requeira o gosto. O gosto é uma capacidade de (…) Todos os outros termos vão para a segunda lista”.

Não posso aceitar este procedimento, obviamente, pois tenho vindo a argumentar ao longo de diversas páginas que as instruções dadas não irão produzir os resultados pretendidos, se é que chegam a produzir algo sequer. Talvez seja melhor, e mais claro, aqui, objectar ao procedimento alegando que a pressuposição de que este poderia ser implementado incorre em petição de princípio – independentemente de que resultados se seguiriam. Afirmo não poder compreender a noção de que alguns termos requerem o gosto e outros não. Isso significa que não posso receber e usar as instruções dadas. Se isto nos leva a um ponto em que se trata apenas do sentido de Sibley em como as instruções são claras e usáveis contra a minha incapacidade de encontrar este sentido, então estamos num impasse. Após esboçar um segundo modo de começar, procurarei puxar a brasa à minha sardinha imaginando mais concretamente o uso da distinção na prática.

Há um sentimento de que o primeiro modo de começar toma, de certa maneira, demasiado por garantido, porque em vez de fazer assentar diretamente o ónus da distinção sobre a prática comum começa por doutrinar essa prática com a própria distinção. Este sentimento podia ser aliviado imaginando um procedimento que evoca o sugerido por Katz no seu esforço de reconstituir a distinção analítico/sintético.10

- São dadas à pessoa duas folhas de papel, com os cabeçalhos estético e não-estético, cada qual contendo as primeiras duas entradas numa lista. Cada uma começa com os termos que Sibley já organizou para nós. Sob estético encontra-se “adorável”, “bonito”, “belo”, “mimoso”, etc.; sob não-estético encontra-se “vermelho”, “ruidoso”, “repulsivo”, etc.11 Damos à pessoa instruções: “Continue a fazer essas duas listas”. Podemos acrescentar que pretendemos que ela continue a fazer as listas em conformidade com a regra obviamente empregue, ou exibida, no início das mesmas.

O que sucederá? Digo que o indivíduo em causa não terá qualquer ideia de como proceder. E se “ruidoso” não estivesse em qualquer das listas iniciais e quando ele chegasse a “ruidoso” sucedesse que pensava não em martelos pneumáticos mas num andamento de uma das sinfonias de Mahler? E se chegasse a “bidimensional” e pensasse num Mondrian?12

Talvez apeteça ao leitor dizer: por que não parar com este andar com pezinhos de lã, este jogo lateral pseudofilosófico, com a distinção sem exemplos ou exemplos sem a distinção; Sibley não está a fazer filosofia técnica da linguagem, está a apresentar um facto simples, óbvio no tom informal apropriado a semelhante declaração inobjectcável. Não se trata de uma objecção nova. Chegando à minha perspectiva da distinção (de que nenhuma há que valha a pena traçar), senti amiúde que estava a ser perverso, levantado questões irrelevantes de pormenor. Mas não mais. Não consigo encontrar outro modo de mostrar que não há um modo sensível e importante de dividir os termos, em linha com a distinção sibleyana entre estético e não-estético. Sibley afirma:

Uma vez que se tenha dado exemplos para ilustrar [a distinção], creio que quase toda a gente poderia continuar a aduzir exemplos ulteriores – excepto, evidentemente, os esperados casos discutíveis, ambíguos ou limítrofes – numa ou noutra categoria. (AN, p.)

Tentemos, fazendo por nós próprios esse esforço. Combinamos os modos (1) e (2): dizemos a nós próprios o que Sibley afirma que o gosto é, ilustramos para nós próprios a necessidade, ou ausência, de usar o gosto com referência a qualquer dos exemplos de Sibley que nos parecem convincentes, e depois tentamos avançar. Tente avançar com esses termos.

| Abafado | Ideológico | Poético |

| Alegórico | Impressionista | Pomposo |

| Arrojado | Inquietante | Popular |

| Balsâmico | Introspectivo | por Beethoven (ao estilo de Beethoven) |

| Barroco | Jovial | Pretensioso |

| Cânone enigmático | Kafkiano | Realista |

| Clássico | Linear | Religioso |

| Cristão | Lírico | Rítmico |

| Colorido | Mecânico | Românico |

| Climáctico | Metafísico | Sentimental |

| Derivativo | Modernista | Sério |

| Didático | Moralista | Simbolista (simbólico) |

| Dissonante | Nacionalista | Sincero |

| Engraçado | Obsceno | Sombrio |

| Filosófico | Pacífico | Sugestivo |

| Geométrico | Pitoresco | Surrealista (surreal) |

| Gótico (Gótico Île-de-France) | Poderoso | Triste |

Estes termos foram reunidos, não ao acaso, mas tão-pouco sem malícia ou astúcia. São termos usados no discurso acerca de obras de arte (e outras coisas). Como os classifica o leitor – estéticos ou não-estéticos? É importante imaginar tão plenamente quanto possível contextos para o seu uso. (Nos casos em que um termo é acompanhado por termos relacionados entre parêntesis, tente imaginar casos em que todos os termos servem e depois um caso em que um dos termos serve mas não o outro.)

Um ouvinte inexperiente lida mal com “por Beethoven”, abstendo-se de o aplicar à Primeira Sinfonia de Beethoven e aplicando-lhe, ao invés, “por Haydn”. Será isso uma imperfeição do gosto? O facto de “por Beethoven” não se aplicar a uma “propriedade-da-obra”, se esse facto pode ou não ser discernido, é irrelevante, creio. A questão diz respeito somente ao uso correcto dos termos. Podemos evitar o problema olhando para “ao estilo de Beethoven”. Nem tudo o que foi feito por Beethoven é beethoveniano, nem sucede que tudo o que é ao estilo de Beethoven foi feito por Beethoven. O que se exige para aplicar “ao estilo de Beethoven” a diversas obras de Lizst e Brahms? Obviamente, algum treino ou experiência informada são necessários. Mas o que é isso: o desenvolvimento do gosto ou o treino orientado das nossas faculdades normais? Que tipo de questão é esta? Quero dizer não que se trata de uma questão difícil, mas que é um embuste. Supor que tem “em princípio” de ter uma resposta é pedir para ser fustigado com uma teoria.

Não há grande propósito em continuar acerca destes termos. Quando muito posso ajudar a imaginar casos em que a distinção estético/não-estético se torna penosa. (“Stevens é metafísico” parece mais difícil do que “Donne é metafísico”. Será isso um apoucamento da componente de “gosto” de um termo?) Tal é o que afirmo, mas somente posso dar ao leitor um ligeiro empurrão no sentido de aceitar que não mostramos na nossa prática que fazemos ou podemos fazer a distinção de Sibley.

Esqueçamos Sibley por um momento e tentemos trabalhar sobre a distinção estético/não-estético em geral. Como a menção de Katz prefigurou, somos levados inevitavelmente a considerar a distinção estético/não-estético com referência à muitíssimo célebre discussão recente sobre uma distinção – nomeadamente, Quine vs. quase toda a gente acerca da distinção analítico/sintético.13 Desde 1951, quando “Two Dogmas of Empiricism” veio a lume pela primeira vez, a discussão tornou-se quase um tópico autónomo no seio da filosofia profissional, com uma diversidade de autores participando em ambas as frentes, e, caracteristicamente, um certo grupo interior especializado em relatar aquilo acerca de que a discussão realmente é, o que Quine realmente pretendia, etc. Espero não enredar a distinção estético/não-estético e as minhas reservas acerca dela nesta discussão. Seria bom, contudo, “situar” a distinção estético/não-estético relativamente à distinção analítico/sintético, e será útil poder referir um aspecto da ofensiva de Quine.

Entre distinções putativamente exaustivas há duas classes relativamente claras. Há distinções puramente técnicas, como a distinção entre conjuntos finitos e infinitos, a distinção de Descartes entre perceções claras e confusas, e a distinção nos números entre os racionais e os irracionais. Por outro lado há, assim dizendo, distinções comuns, distinções que fazemos comummente usando os termos comuns da linguagem comum, de maneiras comuns. (Pode muito bem ser que não há distinção comum que não seja, ou que pretenda ser, exaustiva. Mas para o que nos interessa creio que podemos ignorar estas.) Alguns exemplos são olhos azuis/olhos que não são azuis, pessoas/outras coisas, judeus (ou mórmones ou católicos) /gentios.

Independentemente do que mais Quine tenha feito, e independentemente do que mais decorre do seu trabalho, ele subverteu a aceitabilidade da distinção analítico/sintético enquanto distinção técnica. Nos textos do positivismo de Viena clássico, e especialmente nas obras de Carnap, a distinção surge como uma distinção técnica. Por isso entendo que a distinção é concebida como sendo elaborada pela primeira vez: é formulada precisamente – sem lassidão ou lacunas a preencher por uma compreensão rudimentar da relevância da distinção, e não ganha credibilidade pela sua aplicação ou uso na prática comum (nem perde credibilidade por não estar relacionada com a prática comum). Contra este tipo de distinção Quine pode levantar pelo menos dois pontos. (1) A distinção não é suficientemente precisa do modo requerido pela própria teoria em que ocorre. A distinção não é sustentada por qualquer procedimento eficaz para dividir frases em analíticas e sintéticas. (2) O projeto que a distinção pretende servir, algo como a “análise lógica da linguagem”, pode ser levado a cabo sem a distinção.

Nenhum destes pontos pode ser apresentado diretamente contra a distinção estético/não-estético, porquanto a distinção não é claramente uma distinção técnica. Mas que tipo de distinção é? Parece tratar-se de um caso intermédio, nem técnico nem inteiramente comum. “Estético” certamente tem usos comuns (embora o mesmo não suceda com “não-estético”); algumas ilustrações foram dadas antes (p.). Ao contrário de “analítico”, “estético” tem um uso não teórico que parece relacionado com o uso que lhe é dado nas teorias como a de Sibley. E além deste aspecto em que se pode afirmar que a distinção estético/não-estético é comum, de acordo com Sibley “estético” pode ser usado para assinalar uma distinção comummente feita na prática (embora eu tenha argumentado contra isso). Ou seja, é fácil (embora eu pense que se trata de um erro) acreditar que a distinção estético/não-estético está simultaneamente embebida na linguagem comum e que se lhe aplica. Independentemente de a distinção analítico/sintético se poder ou não aplicar à linguagem comum, não está embebida nela. Poder-se-ia afirmar que não habita aí, que seja qual for a sua existência tem de vir da teoria que a incorpora e a anima. Se a distinção não é tornada improblemática na teoria, então o seu direito à nossa atenção – na verdade, a sua existência – desaparece. Este ponto (o ponto (1) atrás) pode ser apresentado acerca da distinção estético/não-estético, mas sem a mesma consequência.

Nem a teoria de Sibley nem qualquer outra teoria na recente filosofia da arte vem munida de exigências semânticas e sintáticas explícitas, uma teoria do significado, etc., como sucedia com o positivismo – exigências que Quine então impôs à própria teoria com um efeito devastador. Ainda assim, há uma teoria no seio da qual, uma vez traçada a distinção, Sibley argumenta que os termos estéticos têm uma independência lógica, que podem ser aprendidos e usados de determinados modos, e assim por diante. No contexto da teoria a distinção funciona como distinção técnica, e seja o que for que se deseje obter de tal distinção, seguramente que tem de satisfazer o requerimento metodológico mínimo de não incorrer em petições de princípio em questões que se espera que a teoria resolva. Afirmo ter mostrado que não satisfaz este requerimento. Mas isto não elimina o sentido de “estético”. “Estético” permanece ali na minha língua, independentemente do que qualquer filósofo possa fazer para mutilar o seu sentido, e seja o que for que eu faça armado em reformador. O ponto mais vigoroso a levantar é o de que o uso argumentativo da distinção estético/não-estético como parte de, ou prelúdio a, uma “teoria” não pode ser justificado somente com base em que “estético” é um termo não-teórico certificado.

O que fazer então da distinção? Não sei se pode ser reabilitada. O melhor que posso fazer é o que fiz no segundo capítulo da minha dissertação de doutoramento, nomeadamente, passar sem a distinção.14 O segundo ponto levantado contra a distinção analítico/sintético pode, talvez, ser levantado contra a distinção estético/não-estético. Procurei alhures falar acerca da arte e da nossa apreensão da arte. Na medida em que fui bem-sucedido, mostrou-se não só que a distinção estético/não-estético é supérflua, como um obstáculo.

Resumo esquemático do argumento

O argumento que apresentei contra Sibley foi esparso e por vezes indireto, como creio que tem de ser, de modo a ser persuasivo (ou seja, libertador). A tarefa de avaliar o argumento pode ser auxiliada dispondo de uma formulação mais concisa e consecutiva, não um substituto para o argumento mas um género de guia para o mesmo.

-

Sibley divide os termos em estéticos e não-estéticos (termos-A e termos-N; “At” para “t é um termo-A”). Levo a sério a ideia de que há um modo de fazer isso: ou seja, há algo – chamemos-lhe P – que todo o termo-A é (ou tem). (Isso é a propriedade de requerer o gosto para a sua aplicação bem-sucedida.) Assim,

(t) (At ≡ Pt)

-

Subsequentemente Sibley argumenta que os termos-A têm uma propriedade comum – chamemos-lhe P’. (Trata-se da propriedade de não ser regido por condições.) Essa não é uma característica única; alguns termos-N têm-na. Assim, não sucede que “(t)(At ≡ P’t)”, mas

(t)(At ⊃ P’t).

- Mais concretamente

(t) (Pt ⊃ P’t).

A refutação óbvia consistiria em mostrar que

(∃t)(Pt & ~P’t).

Não fiz isso. Um tipo óbvio de contra-argumento, menos especificamente uma refutação, consistiria em primeiro rejeitar a caracterização explícita que Sibley faz dos termos-A, tomando isso como referência a uma caracterização em geral bem compreendida dos termos-A, e mostrando então, a respeito de qualquer caracterização plausível, que

(∃t)(Pt & ~P’t)

Não fiz isso.

O que mostrei acerca de “(t)(Pt ⊃ P’t)” é que o único argumento de Sibley a seu favor incorre em petição de princípio. Quis sugerir que assim sucede com qualquer argumento provável a favor de “(t)(At ⊃ P’t)”, independentemente de como os termos estéticos sejam caracterizados.

O ponto mais importante e difícil que procurei levantar é o de que

Se (t)(At ≡ Pt),

então ~(∃t)At.

E mais uma vez, quis sugerir, embora menos confiantemente, que ainda que à caracterização explícita que Sibley dá dos termos-A se substitua uma caracterização assumidamente comum, resultará que não há tais termos.

Argumento que não há quaisquer termos estéticos quando (t)(At ≡ Pt) que figura mais obscuramente. Foi-me pela primeira vez esclarecido por G. E. L. Owen que esse não é um argumento independente a meu favor, mas um passo num tipo de reductio pragmática. Quando afirmo que um dos termos estéticos de Sibley (e.g. gracioso) pode ser aplicado na ausência do gosto, não afirmo que o termo é não-estético. Não é a classificação, mas a distinção que quero atacar. A forma do argumento é aproximadamente a seguinte:

i. Há uma distinção estético/não-estético.

ii. Há termos estéticos.

iii. t é um termo estético.

iv. t é um termo não-estético.

Logo

v. Não há uma distinção estético/não-estético.

Isso não é uma reductio estrita; não se trata de todo de um argumento textual estrito. (ii) parece um passo inobjectável, e argumentei a favor de (iv). Mas tudo o que se segue é ou que (i) ou (ii) são falsas: talvez (i) seja verdadeira mas t tenha sido escolhido inaptamente. Chamo “pragmático” ao argumento porque afirmo que independentemente do que é escolhido como t para satisfazer (iii), (iv) será ainda verdadeira. Não tenho qualquer “prova” disto. Tentei mostrar que Sibley está enganado acerca de todos os exemplos que dá de t (em que t é para ser um termo-A e (x)(At ≡ Pt)), e que estaria enganado acerca de qualquer outro exemplo que consigo imaginar.

O outro assunto turvo é a minha pretensão a ter encontrado uma imperfeição no argumento de Sibley de que (t)(Pt ⊃ P’t) ao mesmo tempo que também rejeito o ónus de mostrar que (∃t)(Pt & ~P’t). A parte acerca de Sibley incorrer em petição de princípio, acerca de ele ter começado, na realidade, com “(t)(At ⊃ P’t)”, está tão clara quanto sou capaz de a formular. A dificuldade está em ver por que razão alguém, fora do contexto de um exame ou dissertação, se daria ao trabalho de mostrar uma imperfeição no argumento, a menos que quisesse defender que alguns termos estéticos são regidos por condições. Tive o cuidado de o fazer de modo a situar o interesse, e o desconforto, na perspectiva de Sibley sobre a distinção estético/não-estético, e não no que se segue.

Então procurei subverter a distinção. Parece haver uma conexão entre subverter a distinção e mostrar que (∃t)(Pt & ~P’t), e isto não raro obscurece o meu argumento, até para mim mesmo. Creio poder explicar isto.

A prática de perguntar pelas ligações lógicas entre duas classes de termos e/ou juízos está enraizada na filosofia recente, sendo um paradigma o trabalho do “logicismo” clássico na filosofia da matemática. O esforço por “reduzir” a matemática à lógica é diversamente ajuizado como um fracasso ou um sucesso parcial. Tivesse sido um completo sucesso, os axiomas (e portanto os teoremas) da teoria dos números elementar poderiam ser entendidas como teoremas da lógica, sem qualquer alteração apreciável na lógica.15 As afirmações matemáticas – as que contém os termos especiais da matemática que não aparecem na lógica – poderiam ser entendidas como abreviaturas de afirmações puramente lógicas. Adaptando a terminologia de Sibley, poder-se-ia dizer que se tinha mostrado que os juízos matemáticos são regidos por condições: a partir da verdade de todo o membro de um conjunto de juízos não-matemáticos (i.e. lógicos) seguir-se-ia que alguma afirmação matemática é verdadeira; e haveria um conjunto tal de condições não-matemáticas necessárias e suficientes para cada juízo matemático. Mas então poder-se-ia afirmar que o efeito deste sucesso seria mostrar que não há juízos matemáticos, ou pelo menos que se tem de abandonar a distinção entre a matemática e a parte da não-matemática chamada “lógica”. Consequentemente, associamos a legitimidade da distinção matemática/lógica com o facto de os termos e juízos matemáticos não serem, neste sentido, regidos por condições. Assim também com a distinção estético/não-estético: pode-se supor que o melhor – ou único – modo de mostrar que a distinção é ilegítima será mostrar que os termos estéticos são regidos por condições. Trata-se de uma incompreensão.

Não afirmo que um empreendimento como o de Sibley não pode ser iniciado, pelo menos não exatamente. Pode-se afirmar que se os As e os Ns podem ser distinguidos de um modo suficientemente claro para permitir a investigação da ligação lógica entre As e Ns, então tem de se acabar por verificar que os As e os Ns não estão intimamente ligados – de outro modo não poderia haver uma distinção inicial. Mas não é isso exatamente o que afirmo. No caso do logicismo, a distinção inicial é dada: os Ns são, aproximadamente, as afirmações na teoria lógica de Frege, e os As são as afirmações no que é chamado de matemática clássica. No início (embora não em última análise, de acordo com Quine – ver a nota de rodapé 15), nada há no modo como se distingue entre As e Ns que influencie a questão sobre se os As e os Ns estão ou não relacionados de determinados modos. O mesmo não sucede com Sibley. Argumentei que a distinção inicial entre As e Ns não está bem fundamentada, mas isso não equivale a negar que há termos-A no sentido de que o logicismo poderia negar que há matemática; trata-se de negar que as noções de termos-A e termos-N têm sequer uma aplicação inicial. E assim, evidentemente, não mostro, nem acredito, que (∃t)(Pt & ~P’t).

Breve comparação de Sibley acerca do gosto com Hume e Kant

Os ensaios de Sibley, ao reinvocarem a noção de gosto, bem como no caráter algo pré-vitoriano dos exemplos e ilustrações que apresentam, servem, espero, para dar nova vida a um grande período na Tradição, a última metade do século XVIII. Também ignoram, contudo, algumas ideias sagazes salientes desse período e talvez isso possa ser visto como a fonte das imperfeições na perspectiva de Sibley.

A filosofia da arte de Hume é uma teoria do gosto. Como Sibley, Hume interessa pela questão de os juízos de gosto poderem ou não, e como, ser sustentados, e a sua descrição de um “verdadeiro juiz” e a afirmação de que “o veredicto conjunto desses, onde quer que se encontrem, é o genuíno padrão do gosto e da beleza”16 é como o esforço eventual de Sibley em localizar um critério para a presença de qualidades estéticas nos juízos de um grupo de críticos de elite.17 E ao interpretar o gosto como uma capacidade discriminatória, Sibley preserva uma característica central da concepção humiana do gosto: é mais rica, ainda que mais fugaz. O gosto como uma capacidade especial discriminatória é um tema ubíquo em “Acerca do Padrão do Gosto”, surgindo em passagens como a seguinte.

Onde os órgãos são tão refinados ao ponto de não permitir que coisa alguma lhes escape, e ao mesmo tempo tão rigorosos a ponto de percecionarem cada ingrediente na composição, a isto chamamos delicadeza de gosto (…) (p. 240)

Contudo, igualmente proeminente é a concepção do gosto como uma capacidade especial de sentir.

Embora seja certo que a beleza e a deformidade, mais do que o doce e o amargo, não são qualidades nos objectos, mas pertencem inteiramente ao sentimento, interno ou externo, tem de se conceder que há certas qualidades nos objectos que pela natureza são ajustadas a produzir esses sentimentos particulares. (p. 240)

(…) e se as mesmas qualidades, numa composição contínua, e em menor grau, afetam não os órgãos com um deleite ou desconforto sensível, excluímos a pessoa de toda a pretensão à delicadeza. (p. 240)

Essa concepção do gosto como sensibilidade é muitíssimo explícita em “Of the Delicacy of Taste and Passion” e é a única concepção formulada aí.

Resumindo, a delicadeza do gosto tem o mesmo efeito que a delicadeza da paixão. Alarga tanto a esfera da nossa alegria como da nossa miséria, e torna-nos sensíveis a dores bem como a prazeres que escapam ao restante da humanidade. (p. 4)

Qual é então a perspectiva de Hume? Se o leitor, tendo um gosto mais delicado, reagir a uma obra à qual sou indiferente, terá de suceder que você nota algo que a mim escapa, ou será que tudo o que há a notar é visto por ambos ao passo que só o leitor sente também prazer? Levar esta questão a sério tal como surge em Hume requer levar Hume a sério, e isso alarga a questão para lá do âmbito deste ensaio. A teoria de Hume acerca da mente e da atividade mental não gera uma distinção prontamente disponível entre sentir e ver. Se nos restringimos às categorias gerais de ideias e impressões, e às suas subdivisões, então, como sempre sucede com Hume, a simplicidade que se ganha disfarça fantásticas subtilezas. Se o leitor reage e eu não, então não sucederá que você recebe uma impressão que não recebo. Talvez cada um de nós tenha alguma impressão visual mas a sua é acompanhada por – causando, no sentido de Hume – outra, uma impressão de prazer. Ou será o número de impressões o mesmo embora a sua seja recebida num “modo” diferente? Mas isso é irrelevante para a diferença entre Hume e Sibley que desejo salientar, como o é a aparente discórdia acerca de onde situar as qualidades referidas por “beleza”, “deformidade”, etc. (Quanto desacordo há depende em parte de como compreendemos a noção sibleyana de qualidades “emergentes”, e sobretudo de como, dada o Treatise, supomos que Hume faz uma distinção epistemológica relevante entre qualidades que estão e qualidades que não estão nos objectos.)

O foco de interesse é que, independentemente de como ele examina o acto, Hume considera o sentimento como parte ineliminável de qualquer juízo de gosto. Sibley exclui isso e também a questão do louvor, que Hume também preserva.