A ciência como conhecimento derivado dos factos da experiência

Uma perspectiva de senso comum amplamente defendida sobre a ciência

Na Introdução arrisquei sugerir que o lema “A ciência deriva dos factos” capta uma concepção popular da característica distintiva da ciência. Nos primeiros quatro capítulos deste livro, esta perspectiva será sujeita a um escrutínio crítico. Descobriremos que muitas das implicações tipicamente atribuídas ao lema são indefensáveis. Ainda assim, descobriremos que o lema não é completamente descabido e tentarei formular uma versão defensável do mesmo.

Quando se afirma que a ciência é especial porque se baseia nos factos, presume-se que os factos são afirmações sobre o mundo que podem ser directamente estabelecidas através de um uso cuidadoso e isento dos sentidos. A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os factos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objectiva para a ciência. Se, além disso, o raciocínio que nos leva desta base factual às leis e teorias que constituem o conhecimento científico for sólido, então pode-se considerar que o próprio conhecimento resultante está estabelecido com segurança e é objectivo.

Estas observações são o esqueleto de uma história comum que se reflecte numa vasta bibliografia sobre a ciência. “A ciência é uma estrutura assente nos factos”, escreve J. J. Davies (1968, p. 8) no seu livro sobre o método científico, e H. D. Anthony (1948, p. 145) elabora este tema: O que causou a ruptura com a tradição não foram tanto as observações e experiências que Galileu fez, mas a sua atitude para com elas. Para ele, os factos nelas baseados eram tomados como factos e não estavam relacionados com qualquer ideia preconcebida. [...] Os factos da observação podiam ou não ajustar-se a um esquema reconhecido do universo, mas na opinião de Galileu o que era importante era aceitar os factos e construir a teoria de modo a ajustar-se-lhes. Além de exprimir claramente a perspectiva de que o conhecimento científico se baseia nos factos estabelecidos pela observação e experiência, Anthony dá uma perspectiva histórica à ideia e está longe de ser o único a fazer isso. Uma tese influente é a de que é um facto histórico que a ciência moderna nasceu no começo do século XVII, quando a estratégia de levar a sério os factos da observação enquanto base da ciência foi seriamente adoptada pela primeira vez. Quem aceita e explora esta história sobre o nascimento da ciência sustenta que antes do século XVII os factos observáveis não eram levados a sério enquanto fundamento do conhecimento. De acordo com a história habitual, o conhecimento baseava-se em grande medida na autoridade, especialmente na autoridade do filósofo Aristóteles e na autoridade da Bíblia. A ciência moderna tornou-se possível apenas quando os pioneiros da nova ciência, como Galileu, colocaram em questão estas autoridades através do recurso à experiência. A seguinte descrição da história frequentemente contada de Galileu e da Torre Inclinada de Pisa, extraída de Rowbotham (1918, pp. 27-9), capta bem a ideia:

A primeira prova de força de Galileu com os professores universitários esteve ligada às suas pesquisas sobre as leis do movimento ilustradas pelos corpos em queda livre. Aceitava-se o axioma de Aristóteles segundo o qual a velocidade dos corpos em queda livre era regulada pelos seus pesos respectivos: assim, uma pedra que pesasse um quilo cairia duas vezes mais depressa que uma pedra que só pesasse meio quilo e assim por diante. Ninguém parece ter questionado a correcção desta regra até Galileu a ter rejeitado. Ele declarou que o peso nada tinha a ver com o assunto e que [...] dois corpos com peso diferente [...] cairiam no chão ao mesmo tempo. Como os professores zombavam da afirmação de Galileu, ele resolveu submetê-la a um teste público. Convidou toda a universidade para testemunhar a experiência que ele estava prestes a realizar a partir da torre inclinada. Na manhã do dia combinado, Galileu, na presença de toda a universidade e de populares, foi para o topo da torre levando consigo duas bolas, uma com um peso de cinquenta quilos e outra com um peso de meio quilo. Encostando cuidadosamente as bolas ao parapeito, largou-as juntas; viram-nas cair uniformemente e no instante seguinte, com um grande estrondo, atingiram o solo ao mesmo tempo. A velha tradição era falsa e a ciência moderna, na pessoa do jovem investigador, tinha marcado a sua posição.

Os empiristas e os positivistas constituem duas escolas de pensamento que envolvem tentativas de formalizar aquela que afirmei ser uma perspectiva comum da ciência — a de que o conhecimento científico deriva dos factos. Os empiristas britânicos dos séculos XVII e XVIII, especialmente John Locke, George Berkeley e David Hume, sustentavam que todo o conhecimento deve derivar de ideias implantadas na mente pela percepção sensorial. Os positivistas tinham uma perspectiva dos factos um pouco mais ampla e com uma orientação menos psicológica, mas partilhavam a perspectiva dos empiristas segundo a qual o conhecimento deve derivar dos factos da experiência. Os positivistas lógicos, uma escola filosófica que surgiu em Viena nos anos 20 de século passado, partiram do positivismo que tinha sido introduzido por Auguste Comte no século XIX e tentaram formalizá-lo prestando muita atenção à forma lógica da relação entre o conhecimento científico e os factos. O empirismo e o positivismo partilham a perspectiva comum segundo a qual o conhecimento científico deve derivar de alguma maneira dos factos apurados pela observação.

A tese de que a ciência deriva dos factos envolve duas questões bastante distintas. Uma diz respeito à natureza desses “factos” e ao modo como supostamente os cientistas lhes acedem. A segunda diz respeito ao modo como as leis e teorias que constituem o nosso conhecimento derivam dos factos depois de estes terem sido apurados. Investigaremos separadamente estas duas questões, dedicando este e os próximos dois capítulos a uma discussão da natureza dos factos nos quais a ciência alegadamente se baseia e o capítulo 4 à questão de saber como se pode pensar que o conhecimento científico deriva deles.

Podemos distinguir três componentes da natureza dos factos que, de acordo com a perspectiva comum, constituem a base da ciência. São os seguintes:

(a) Os factos revelam-se directamente aos observadores cuidadosos e isentos através dos sentidos.

(b) Os factos são anteriores e independentes das teorias.

(c) Os factos constituem um fundamento firme e fiável para o conhecimento científico.

Como veremos, cada uma destas teses enfrenta dificuldades e, quando muito, pode ser aceite apenas numa forma muitíssimo qualificada.

Ver é acreditar

Em parte porque o sentido da vista é o mais amplamente usado para observar o mundo, e em parte por conveniência, vou restringir a minha discussão da observação ao domínio da visão. Na maior parte dos casos, não será difícil ver como o argumento apresentado poderia ser reformulado de maneira a ser aplicável aos outros sentidos. Vejamos como se pode apresentar uma descrição simples da visão. Os seres humanos vêem usando os olhos. Os componentes mais importantes do olho humano são uma lente e a retina; esta última funciona como uma tela na qual a lente forma imagens de objectos exteriores ao olho. Os raios de luz de um objecto visualizado vão do objecto até à lente através do meio intermédio. Estes raios são refractados pelo material da lente de tal maneira que são focados na retina, formando assim uma imagem do objecto. Até aqui, o funcionamento do olho é análogo ao de uma máquina fotográfica. A grande diferença reside no modo como a imagem final é registada. Os nervos ópticos vão da retina ao córtex central do cérebro. Estes transportam informação sobre a luz que atinge as várias regiões da retina. É o registo desta informação no cérebro que constitui a visão do objecto pelo observador humano. Obviamente, poderíamos acrescentar muitos detalhes a esta descrição simplificada, mas a imagem apresentada capta a ideia geral.

A descrição precedente da observação pelo sentido da visão sugere nitidamente duas ideias que fazem parte da perspectiva comum ou empirista da ciência. A primeira é a de que um observador humano tem um acesso mais ou menos directo ao conhecimento de alguns factos sobre o mundo em virtude de estes serem registados pelo cérebro no acto de ver. A segunda ideia é a de que dois observadores normais que estão a ver o mesmo objecto ou cenário do mesmo lugar “verão” a mesma coisa. Uma combinação idêntica de raios de luz atingirá os olhos de cada observador, será focada nas suas retinas normais pelas suas lentes oculares normais e produzirá imagens similares. A informação similar viajará então para o cérebro de cada observador através dos seus nervos ópticos normais e consequentemente os dois observadores verão a mesma coisa. Nas secções subsequentes, veremos por que razão esta espécie de imagem é profundamente enganadora.

As experiências visuais não são determinadas apenas pelo objecto visto

Na sua forma mais pura, a perspectiva comum diz-nos que os factos sobre o mundo exterior nos são dados directamente através do sentido da vista. Tudo o que precisamos de fazer é olhar para o mundo que está diante de nós e registar o que existe nele para ser visto. Posso concluir que há um candeeiro em cima da minha secretária ou que o meu lápis é amarelo simplesmente reparando naquilo que está diante dos meus olhos. Como vimos, pode-se apoiar uma perspectiva como esta com uma história sobre o funcionamento dos olhos. Se nada mais houvesse a dizer, então aquilo que é visto seria determinado pela natureza daquilo que é observado, e os observadores teriam sempre as mesmas experiências visuais perante o mesmo cenário. No entanto, há muitos dados que indicam que isto pura e simplesmente não é verdade. Dois observadores normais que vêem o mesmo objecto a partir do mesmo lugar sob as mesmas condições físicas não têm necessariamente experiências visuais idênticas, isto mesmo que as imagens nas suas respectivas retinas possam ser virtualmente idênticas. Há um sentido importante no qual os dois observadores não precisam de “ver” a mesma coisa. Como N. R. Hanson (1958) afirmou, “há mais na visão do que aquilo se encontra no globo ocular”. Alguns exemplos simples ilustrarão esta ideia.

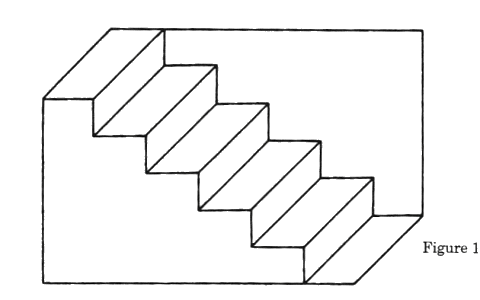

Quando olha pela primeira vez para a Figura 1, a maior parte das pessoas vê o desenho de umas escadas em que o lado de cima dos degraus é visível. Mas esta não é a única maneira possível de ver o desenho. Este pode ser visto sem dificuldade como umas escadas em que o lado de baixo dos degraus é visível. Além disso, quem olha para a imagem durante algum tempo descobre geralmente que vê, frequente e involuntariamente, umas escadas vistas de cima que se transformam numa escadas vistas de baixo que depois voltam ao mesmo. E no entanto parece razoável supor que, como o objecto visto pelo observador é sempre o mesmo, as imagens retinianas não mudam. O facto de a imagem ser vista como umas escadas vistas de cima ou como umas escadas vistas de baixo não depende da imagem na retina do observador. Suspeito que nenhum leitor deste livro duvidou da minha afirmação de que a Figura 1 representa umas escadas. No entanto, os resultados de experiências com membros de tribos africanas cuja cultura não inclui o costume de representar objectos tridimensionais através de desenhos bidimensionais em perspectiva — e, a propósito, não inclui escadas — mostram que os membros dessas tribos nem sequer veriam a Figura 1 como umas escadas. Uma vez mais, parece seguir-se que as experiências perceptivas que os indivíduos têm no acto de ver não são determinadas unicamente pelas imagens nas suas retinas. Hanson (1958, capítulo 1) apresenta mais alguns exemplos cativantes que ilustram esta ideia.

Um jogo de crianças que implica descobrir o desenho de um rosto humano na folhagem de uma árvore desenhada fornece outro exemplo. Aqui aquilo que é visto — isto é, as impressões subjectivas de uma pessoa que está a ver o desenho — corresponde primeiro a uma árvore, com tronco, ramos e folhas. Mas isto muda logo que se detecta o rosto humano. Aquilo que foi visto como ramos e folhas é visto agora como um rosto humano. Uma vez mais, o mesmo objecto físico é visto antes e depois da solução do enigma, e presumivelmente a imagem na retina do observador não muda no momento em que se resolve o enigma e se descobre o rosto. Se a imagem for vista mais tarde, o rosto será rápida e prontamente reconhecido por um observador que já tenha resolvido o enigma. Parece que há um sentido no qual aquilo que um observador vê é afectado pela sua experiência anterior.

“Mas”, poder-se-á muito bem perguntar, “o que têm a ver estes exemplos imaginários com a ciência?” Em resposta, não é difícil produzir exemplos da prática científica que ilustram a mesma ideia, a ideia de que aquilo que os observadores vêem ou as experiências subjectivas que têm quando estão a ver um objecto ou cenário não é determinado unicamente pelas imagens nas suas retinas, mas depende também da experiência, conhecimento ou expectativas do observador. A ideia está implícita na afirmação incontroversa de que é preciso aprender a ser um observador competente na ciência. Quem já passou pela experiência de ter de aprender a ver por um microscópio não precisa de ser persuadido disto. Quando o principiante olha para uma lâmina preparada pelo professor através de um microscópio, raramente consegue discernir as estruturas celulares apropriadas, embora o professor não tenha qualquer dificuldade em discerni-las quando olha para a mesma lâmina através do mesmo microscópio. [...]

O observador experiente e competente não tem experiências perceptivas idênticas às do novato quando os dois estão perante a mesma situação. Isto colide com uma interpretação literal da tese de que as percepções são dadas directamente através dos sentidos. [...]

Os factos observáveis expressos como asserções

No uso linguístico normal, o significado de “facto” é ambíguo. O termo pode referir uma asserção que exprime o facto e pode também referir o estado de coisas indicado por tal asserção. Por exemplo, é um facto que há montanhas e crateras na Lua. Aqui pode-se supor que o facto diz respeito às próprias montanhas e crateras. Em alternativa, pode-se supor que a asserção “Há montanhas e crateras na Lua” constitui o facto. Quando se defende que a ciência se baseia ou deriva dos factos, a interpretação apropriada é claramente a última. O conhecimento sobre a superfície da Lua não se baseia nem deriva de montanhas e crateras, mas de asserções factuais sobre montanhas e crateras.

Além de distinguir os factos entendidos como asserções dos estados de coisas descritos por essas asserções, também é claramente necessário distinguir as asserções factuais das percepções que podem levar à aceitação dessas asserções como factos. Por exemplo, é inquestionavelmente verdade que quando Darwin realizou a sua famosa viagem no Beagle encontrou muitas espécies novas de plantas e animais, e por isso esteve sujeito a uma série de experiências perceptivas novas. No entanto, não teria feito qualquer contribuição significativa para a ciência se as coisas tivessem ficado por aí. Darwin só fez uma contribuição significativa para a biologia quando formulou asserções que descreviam as novidades e as tornou acessíveis aos outros cientistas. A viagem no Beagle produziu novos factos a partir dos quais se podia derivar a teoria da evolução, ou com os quais uma teoria da evolução podia estar relacionada, apenas na medida em que esses factos consistiam em asserções. Aqueles que desejam defender que o conhecimento deriva dos factos têm de ter em mente asserções, e não percepções e objectos como montanhas e crateras.

Tendo presente esta clarificação, regressemos às teses (a)-(c) sobre a natureza dos factos que encerraram a primeira secção deste capítulo. Na ausência de ressalvas, estas tornam-se imediatamente muito problemáticas. Dado que os factos que podem constituir uma base apropriada para ciência têm de assumir a forma de asserções, a tese de que os factos nos são dados directamente através dos sentidos começa a parecer completamente errada. Afinal, mesmo que ignoremos as dificuldades salientadas na última secção e presumamos que as percepções são dadas directamente no acto de ver, é óbvio que as asserções que descrevem estados de coisas observáveis (vou chamar-lhes “asserções observacionais”) não são dadas aos observadores através dos sentidos. É absurdo pensar que as asserções factuais entram no cérebro através dos sentidos.

Antes de poder formular e aceitar uma asserção observacional, um observador tem de possuir o quadro de referência conceptual apropriado e de saber como aplicá-lo apropriadamente. [...] Imagine-se um botânico competente acompanhado por alguém que, como eu, sabe muito pouco de botânica, a participar numa viagem pelos bosques australianos com o objectivo de reunir factos observáveis sobre a flora nativa. É inquestionavelmente verdade que o botânico será capaz de registar factos muito mais numerosos e precisos do que aqueles que eu conseguirei observar e formular, e a razão disto é clara. O botânico pode explorar um quadro de referência conceptual mais elaborado do que o meu, e isto acontece porque ele sabe mais botânica do que eu. Um certo conhecimento de botânica é um pré-requisito para a formulação de asserções observacionais que possam constituir a sua base factual.

Deste modo, o registo dos factos observáveis exige mais do que a recepção de estímulos na forma de raios de luz que atingem os olhos; exige o conhecimento do quadro de referência conceptual apropriado e da maneira correcta de o aplicar. Neste sentido, os pressupostos (a) e (b) não podem ser aceites sem ressalvas. As asserções factuais não são determinadas directamente por estímulos sensoriais e as asserções observacionais pressupõem conhecimento. Por isso, não pode ser verdade que primeiro estabelecemos os factos e depois derivamos deles o nosso conhecimento.

Por que hão-de os factos preceder as teorias?

Tomei como ponto de partida uma interpretação bastante extrema da tese de que a ciência deriva dos factos. Presumi que esta tese implica que os factos têm de ser estabelecidos antes de derivarmos deles qualquer conhecimento científico: primeiro, estabeleçam-se os factos e, depois, conceba-se a teoria de acordo com eles. Tanto o facto de que as nossas percepções dependem em certa medida do nosso conhecimento prévio e, portanto, do nosso estado de preparação e das nossas expectativas (já discutido neste capítulo) como o facto de que as asserções observacionais pressupõem um quadro de referência conceptual apropriado (discutido na secção anterior) indicam que esta exigência não é exequível. Na verdade, logo que é sujeita a um exame atento revela-se uma ideia tola, tão tola que duvido que qualquer filósofo da ciência sério deseje defendê-la. Como podemos estabelecer factos significativos sobre o mundo através da observação se não tivermos alguma orientação relativa ao tipo de conhecimento que estamos a procurar ou aos problemas que estamos a tentar resolver? Para fazermos observações que possam contribuir significativamente para a botânica, à partida precisamos de saber muita botânica. Além disso, a própria ideia de que a adequação do nosso conhecimento científico deve ser determinada através do confronto com factos observáveis não faria sentido se, na verdadeira ciência, os factos relevantes tivessem de preceder sempre o conhecimento que poderiam suportar. A nossa procura dos factos relevantes tem de ser orientada pelo estado actual do nosso conhecimento, que nos diz, por exemplo, que medir a concentração de ozono em vários pontos da atmosfera produz factos relevantes, mas que medir o tamanho médio do cabelo dos jovens de Sidney não produz factos relevantes. Rejeitemos então a exigência de que a aquisição dos factos deve surgir antes da formulação das leis e teorias que constituem o conhecimento científico, e vejamos o que podemos preservar da ideia de que a ciência se baseia dos factos depois de a termos rejeitado.

Na nossa perspectiva modificada, reconhecemos livremente que a formulação de asserções observacionais pressupõem conhecimento significativo e que na ciência a procura de factos observáveis relevantes é orientada por esse conhecimento. Reconhecer isto não abala necessariamente a tese de que o conhecimento tem uma base factual estabelecida pela observação. Consideremos primeiro a ideia de que a formulação de asserções observacionais significativas pressupõe o conhecimento do quadro de referência conceptual apropriado. Aqui temos de sublinhar que a existência de recursos conceptuais para formular asserções observacionais é uma coisa; a verdade ou falsidade dessas asserções é outra. Ao ler o meu manual de física dos sólidos, posso extrair duas asserções observacionais: “A estrutura de cristal do diamante tem uma inversão de simetria” e “Num cristal de sulfureto de zinco há quatro moléculas por célula individual”. A formulação e compreensão destas asserções exige um certo conhecimento sobre estruturas de cristal e o modo como estas são caracterizadas. Mas o leitor, mesmo que não tenha esse conhecimento, será capaz de reconhecer que há asserções similares que podem ser formuladas através dos mesmos termos, asserções como “A estrutura de cristal do diamante não tem uma inversão de simetria” e “O cristal de diamante tem quatro moléculas por célula individual”. Todas estas asserções são asserções observacionais no seguinte sentido: a partir do momento em que dominamos as técnicas observacionais apropriadas, a sua verdade ou falsidade pode ser estabelecida pela observação. Se fizermos isso, apenas as asserções que retirei do meu manual serão confirmadas pela observação, ao passo que as alternativas concebidas a partir delas serão refutadas. Isto ilustra a ideia de que o facto de o conhecimento ser necessário para a formulação de asserções observacionais significativas deixa em aberto a questão de saber que asserções assim formuladas são atestadas pela observação e que asserções não o são. Consequentemente, a ideia de que o conhecimento deve basear-se em factos confirmados pela observação não é abalada pelo reconhecimento de que a formulação das asserções que descrevem esses factos está dependente do conhecimento. Só teremos um problema se advogarmos a exigência tola de que a confirmação dos factos relevantes para um certo corpo de conhecimento preceda a aquisição de qualquer conhecimento.

Deste modo, a ideia de que o conhecimento científico deve basear-se em factos estabelecidos pela observação não tem de ser abalada pelo reconhecimento de que a procura e formulação desses factos está dependente do conhecimento. Se a verdade ou falsidade das asserções observacionais puder ser estabelecida directamente pela observação, então, independentemente do modo como essas asserções são formuladas, parece que as asserções observacionais confirmadas dessa maneira nos proporcionam uma base factual importante para o conhecimento científico.

A falibilidade das asserções observacionais

Fizemos alguns progressos na nossa procura de uma caracterização da base observacional da ciência, mas ainda não estamos livres de dificuldades. A nossa análise da secção anterior pressupõe que a verdade ou falsidade das asserções observacionais pode ser estabelecida com segurança através da observação de uma maneira que não é problemática. Mas será que este pressuposto é legítimo? Já vimos como podem surgir problemas do facto de diferentes observadores não terem necessariamente as mesmas percepções quando vêem o mesmo cenário, e isto pode levar a desacordos quanto à natureza dos estados de coisas observáveis. A importância disto para a ciência torna-se manifesta através de casos bem documentados da história da ciência, como o da disputa, descrita por Nye (1980), sobre a observabilidade dos efeitos dos chamados raios N, bem como o do desacordo entre os astrónomos de Sidney e Cambridge, descrito por Edge e Mulkay (1976), sobre os factos observáveis nos primeiros anos da radioastronomia. Ainda dissemos pouco para mostrar como se pode estabelecer uma base observacional segura para a ciência perante tais dificuldades. Além disso, há dificuldades relativas à fiabilidade da base observacional da ciência que resultam de algumas das maneiras pelas quais os juízos sobre a adequação das asserções observacionais reflectem o conhecimento pressuposto de uma maneira que torna esses juízos falíveis. Vou ilustrar esta ideia com exemplos.

Aristóteles incluía o fogo entre os quatro elementos que constituíam todos os objectos terrestres. O pressuposto de que o fogo é uma substância distinta, ainda que muito leve, persistiu durante séculos e só a química moderna o derrubou completamente. Aqueles que trabalhavam com este pressuposto julgavam estar a observar fogo directamente quando viam chamas subir no ar; por isso, para eles “o fogo subiu” era uma asserção observacional frequentemente apoiada pela observação directa. Hoje rejeitamos tais asserções observacionais. A ideia é a seguinte: se o conhecimento que proporciona as categorias que usamos para descrever as nossas observações for deficiente, as asserções observacionais que pressupõem essas categorias serão similarmente deficientes.

O meu segundo exemplo diz respeito à aceitação da ideia, estabelecida nos séculos XVI e XVII, de que a Terra se move girando sobre o seu eixo e orbitando em torno do Sol. Pode-se dizer que, antes das circunstâncias que tornaram possível a aceitação desta ideia, a asserção “A Terra está imóvel” era um facto confirmado pela observação. Afinal, ninguém pode vê-la ou senti-la mover-se, e se saltarmos a Terra não gira para longe de nós. De uma perspectiva moderna, sabemos que a observação em questão é falsa apesar destas aparências. Compreendemos a inércia, e sabemos que se estamos a mover-nos numa direcção horizontal a mais de cem metros por segundo porque a Terra está a girar, não há qualquer razão para que isso mude quando saltamos. É preciso uma força para mudar a velocidade, e no nosso exemplo não há quaisquer forças horizontais a agir. Por isso, mantemos a velocidade horizontal que partilhamos com a superfície da Terra e aterramos no lugar em que saltámos. A asserção “A Terra está imóvel” não é estabelecida por dados observacionais como antes se julgava. Mas para perceber isto totalmente precisamos de compreender a inércia. Essa compreensão foi uma inovação do século XVII. Temos aqui um exemplo que ilustra como o juízo sobre a verdade ou falsidade de uma asserção observacional depende do conhecimento que forma o pano de fundo desse juízo. Parece que a revolução científica em causa foi não só uma transformação progressiva de teorias científicas, mas também uma transformação naquilo que era considerado um facto observável!

O meu terceiro exemplo também ilustra este último aspecto. Diz respeito à dimensão dos planetas Vénus e Marte tal como são vistos da Terra ao longo do ano. A sugestão de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol numa órbita exterior à de Vénus e interior à de Marte tem a seguinte consequência: a dimensão aparente de Vénus e de Marte deve mudar consideravelmente ao longo do ano. Isto acontece porque, quando a Terra está no mesmo lado do Sol que um desses planetas, permanece relativamente perto dele, enquanto que quando está no lado oposto do Sol permanece relativamente distante dele. Quando a questão é considerada quantitativamente, como pode sê-lo na própria versão de Copérnico da sua teoria, o efeito é bastante significativo: corresponde a uma mudança prevista no diâmetro aparente por um factor de cerca de oito no caso de Marte e de cerca de seis no caso de Vénus. No entanto, quando os planetas são observados cuidadosamente a olho nu, não se consegue detectar qualquer mudança de dimensão em Vénus e Marte muda de dimensão por um factor que não é superior a dois. Assim, a asserção observacional “A dimensão aparente de Vénus não muda ao longo do ano” estava inequivocamente confirmada e foi referida no Prefácio da obra de Copérnico, Das Revoluções das Orbes Celestes, como um facto confirmado “por toda a experiência de todas as épocas” (Duncan, 1976, p. 22). Osiandro, que foi o autor do Prefácio em questão, estava tão impressionado com o choque entre as consequências da teoria de Copérnico e o nosso “facto observável” que o usou para defender que a teoria copernicana não devia ser entendida literalmente. Hoje sabemos que as observações a olho nu das dimensões dos planetas são enganadoras, e que o olho é um instrumento pouco fiável para medir a dimensão de pequenas fontes de luz num pano de fundo escuro. Mas foi preciso que Galileu tivesse tornado isto claro e mostrado que a mudança de dimensão prevista pode ser claramente discernida caso se veja Vénus e Marte através de um telescópio. Temos aqui um exemplo claro da correcção de um erro sobre factos observáveis que se tornou possível graças aos avanços no conhecimento e na tecnologia. O exemplo em si nada tem de notável ou misterioso, mas mostra que qualquer perspectiva que nos diga que o conhecimento científico se baseia em factos conhecidos pela observação tem de admitir não só que tanto os factos como o conhecimento são falíveis e estão sujeitos a correcções, mas também que o conhecimento científico e os factos em que este alegadamente se baseia são interdependentes.

A intuição que procurei captar com o meu lema “A ciência deriva dos factos” foi a de que o conhecimento científico tem um estatuto especial em parte porque assenta numa base segura, em factos sólidos firmemente estabelecidos através da observação. Algumas das considerações deste capítulo põem em questão esta perspectiva confortável. Uma dificuldade diz respeito à medida em que as percepções são influenciadas pela experiência prévia e pelas expectativas do observador, o que faz com que aquilo que parece um facto observável para uma pessoa não tenha de o ser para outra. A segunda fonte de dificuldades resulta da medida em que os juízos sobre a verdade das asserções observacionais dependem daquilo que já é conhecido ou pressuposto, tornando assim os factos observáveis tão falíveis como os pressupostos que lhes subjazem. Ambos os géneros de dificuldade sugerem que talvez a base observacional da ciência não seja tão inequívoca e segura como se supõe frequente e tradicionalmente. No próximo capítulo tentarei mitigar um pouco estes receios examinando a natureza da observação — especialmente o modo como esta é usada na ciência — de uma maneira mais perspicaz do que aquela que marcou a nossa discussão até agora.

ISSN 1749-8457