A natureza da metafísica

As pessoas que não estão familiarizadas com a metafísica tendem a ter uma concepção falsa e distorcida daquilo que a metafísica envolve. Por vezes pensam que tem algo a ver com o misticismo e a magia, o que é completamente errado. Por vezes pensam que tem algo a ver com a física, o que até é verdade, em certo sentido. Mas seria errado pensar que a metafísica está para a física como a metalógica está para a lógica ou como a metaética está para a ética — isto é, um tipo de investigação de segunda ordem acerca dos alicerces conceptuais e métodos de uma disciplina de primeira ordem. A metafísica tem efectivamente algumas características de uma investigação desse género mas mesmo nesse aspecto não se foca exclusivamente nas preocupações da física. Na verdade, o facto de a metafísica ter o nome que tem é em larga medida um acidente histórico. Aristóteles redigiu um tratado (ou, mais precisamente, alguns apontamentos das suas aulas foram coligidos para formar um tratado) a que muito mais tarde se deu o título de Metafísica, simplesmente porque foi inserido na ordem canónica das obras de Aristóteles depois de outro tratado seu, a Física (o prefixo grego meta significa esta relação).1 Mesmo assim, foi um acidente feliz, na medida em que a física e a metafísica se sobrepõem, de facto, em muitas das suas preocupações fundamentais. Na verdade, talvez não tenha sido assim tão acidental, ao fim e ao cabo, porquanto era natural, à luz dessa sobreposição, colocar a Metafísica depois da Física. (Embora devamos reconhecer que há algumas diferenças importantes entre a concepção que Aristóteles tinha do objecto de estudo da física e a dos físicos modernos. Regressaremos, brevemente, à perspectiva de Aristóteles, mais à frente neste capítulo).

O que têm então a metafísica e a física em comum? Bem, a física — e falo aqui da física moderna — é uma ciência empírica que se ocupa da explicação de certos fenómenos básicos e ubíquos no mundo natural, isto é, no domínio das coisas que existem no espaço e no tempo. A física apela a supostas leis causais para explicar tais fenómenos — por exemplo, as leis do electromagnetismo e da gravitação, que explicam causalmente os movimentos de objectos sólidos e dos objectos electricamente carregados, respectivamente. A metafísica também se ocupa, embora não exclusivamente, da natureza das coisas que existem no espaço e no tempo, da natureza do espaço e do tempo em si e da natureza da causalidade. Mas a metafísica não é essencialmente uma ciência empírica — não apela tipicamente a dados experimentais ou observacionais para sustentar as suas afirmações. Tão-pouco os metafísicos se preocupam exclusivamente com a natureza do mundo físico — a menos que adoptem a doutrina do fisicismo, que defende que as únicas coisas que existem são entidades físicas no espaço e no tempo. Também se ocupam da natureza das entidades abstractas, como os objectos da matemática e da lógica — números, conjuntos, proposições, e por aí em diante. É plausível que tais entidades não existam no espaço e no tempo, mas não há que considerar que, por causa disso, não fazem parte da realidade. Além disso, é discutível se não haverá entidades que existem de facto no espaço e no tempo mas que não são, mesmo assim, objecto de estudo adequado da ciência empírica da física — entidades como pessoas e os seus estados mentais, de pensamento e sentimento, e entidades como grupos sociais e políticos. Segundo muitos filósofos e cientistas, o comportamento destas entidades nunca pode ser explicado por apelo exclusivo às leis da física, sobretudo porque o seu comportamento está em larga medida sujeito a explicações racionais em vez de meramente causais. Obviamente, os filósofos fisicistas poderão desafiar esta perspectiva: mas então empenham-se precisamente no debate metafísico, e não num debate que pertença à província da física em si.

O que começa a surgir destas observações é que um dos papéis desempenhados pela metafísica, enquanto disciplina intelectual, é o de proporcionar um espaço público onde se pode levar a cabo as disputas territoriais entre outras disciplinas — por exemplo, a disputa sobre se se pode afirmar que o objecto de estudo de uma ciência especial, como a biologia, a psicologia ou a economia, se subsume no objecto de estudo de outra ciência, alegadamente mais “fundamental,“como a física. Segundo uma concepção tradicional e ainda generalizada de metafísica — que é basicamente a concepção de metafísica que dá forma ao presente livro — a metafísica pode desempenhar o papel interdisciplinar que se acabou de descrever porque a sua preocupação central é com a estrutura fundamental da realidade no seu todo. Nenhuma ciência especial — nem mesmo a física — pode ter essa preocupação, porque o objecto de estudo de toda a ciência especial é identificado de um modo mais estrito do que este: por exemplo, a biologia é a ciência dos seres vivos, a psicologia é a ciência dos estados mentais e a física — como já indiquei — é a ciência daqueles estados e processos (estados energéticos e processos dinâmicos, por exemplo) que são aparentemente comuns a todas as coisas que existem no espaço e no tempo. Mesmo que se possa argumentar bem-sucedidamente, como defende o fisicista, que o todo da realidade se confina a coisas que existem no espaço e no tempo, não se segue daqui que a metafísica se reduz à física — porque o próprio argumento de que a realidade se delimita desse modo, que é um argumento metafísico, não é um argumento que a física possa dar.

A metafísica, na sua concepção tradicional, é muito provavelmente ineliminável e conceptualmente necessária como pano de fundo intelectual para todas as outras disciplinas. Porquê? Em última instância, porque a verdade é única e indivisível ou, reformulando, o mundo ou a realidade no seu todo é unitário e necessariamente autoconsistente. As várias ciências especiais e outras disciplinas intelectuais cujos praticantes provavelmente não se importariam de se autodenominar “cientistas” — como os historiadores e os teorizadores da literatura — ocupam-se todas, pelo menos em certa medida, da procura da verdade, mas procuram-na segundo os seus próprios métodos de investigação e dentro do seu próprio domínio autorizado. Não obstante, a indivisibilidade da verdade significa que todas estas formas de investigação têm, para ser bem-sucedidas no seu objectivo, de reconhecer a necessidade de ser consistentes entre si. Tão-pouco pode uma delas arrogar-se a adjudicar tais questões de consistência mútua, porque nenhuma delas tem jurisdição para lá do seu próprio domínio limitado. Tal adjudicação só pode ser dada pelos praticantes de uma disciplina intelectual que aspira à completa universalidade no seu objecto de estudo e objectivos — e essa disciplina é a metafísica, na sua concepção tradicional.

Pode-se olhar com suspeição para o argumento anterior, como uma defesa dos pretensos metafísicos que procuram garantir para si um papel intelectual. E, em boa verdade, seria incorrecto apresentar o argumento num espírito puramente dogmático, como se a sua conclusão fosse indiscutível. Mas, em certo sentido, isto serve apenas para reforçar a pretensão da metafísica a ser uma forma de investigação racional autónoma e indispensável: porque a ideia é que rigorosamente tudo, incluindo até o estatuto e credenciais da própria metafísica, entra no domínio da disciplina universal que a metafísica afirma ser. Nada disto significa que se tem de ver os metafísicos como uma casta separada, lançando altivamente as suas sentenças, sobre as cabeças da multidão comum, a partir de cumes intelectuais. Precisamente porque a metafísica é uma disciplina intelectual universal, é tal que nenhum ser racional pode evitar empenhar-se nela, pelo menos durante algum tempo. Todos somos metafísicos, quer queiramos quer não, e quer o saibamos quer não. Mas isto não é o mesmo que afirmar que a opinião de qualquer um é tão boa, ou tão má, como a de qualquer outro. Não há qualquer razão para negar que possa haver algo como a proficiência em pensamento metafísico, que leva algum tempo a adquirir. Se tivesse quaisquer dúvidas acerca disto, não me teria dado ao trabalho de escrever este livro!

A ameaça do relativismo

Obviamente, o argumento que acabámos de examinar, em defesa da concepção tradicional da metafísica — o argumento da indivisibilidade da verdade, ou da unidade do mundo — pode parecer vulnerável a ataques por parte de quem questiona esta concepção de verdade e as concepções “universalistas” de razão e racionalidade, que lhe estão associadas. Penso naqueles filósofos e praticantes de outras disciplinas intelectuais que adoptam alguma forma de relativismo cultural ou histórico. Estas pessoas podem negar que a verdade seja única e indivisível, defendendo que o que é verdade para uma cultura ou época histórica pode não ser verdade para outras e que diferentes culturas e épocas têm concepções diferentes e incomensuráveis de razão e racionalidade. Mas, obviamente, tal doutrina é em si uma tese metafísica, no sentido de “metafísica” que temos vindo a explicar detalhadamente e a procurar defender: pois não é menos do que uma afirmação acerca da natureza fundamental da realidade, que não se pode substanciar apenas através dos métodos de qualquer ciência especial ou disciplina intelectual, como a antropologia ou a sociologia. Na medida em que os praticantes de qualquer dessas disciplinas são tentados a adoptar tal doutrina, têm de reconhecer que o que estão a vindicar é precisamente uma tese metafísica, porque ultrapassa os limites de qualquer forma mais limitada de investigação racional. Assim, mais uma vez, vemos que a tentativa de enfraquecer ou eliminar a dimensão metafísica do nosso pensamento é autoderrotante, porquanto a tentativa em si faz necessariamente parte do próprio pensamento metafísico. Isto mostra que o argumento da indivisibilidade da verdade não é absolutamente essencial para a defesa da metafísica, no sentido de que, na sua ausência, a metafísica careceria inteiramente de justificação: o que mais uma vez não nos devia surpreender, porque tudo, incluindo até a questão sobre se a verdade é indivisível, está potencialmente aberta à investigação metafísica. Por outro lado, isto não equivale a afirmar que o argumento da indivisibilidade da verdade é ocioso ou supérfluo, pois penso que a doutrina da indivisibilidade da verdade consegue resistir à investigação crítica, o que não acontece com a negação da doutrina. Sendo assim, pode-se dizer que a metafísica contém em si, na forma deste argumento, a base da sua própria justificação. Por outras palavras, pode-se usar o raciocínio metafísico para defender a doutrina da indivisibilidade da verdade, e essa doutrina pode por sua vez ser usada para argumentar a favor da indispensabilidade da metafísica. Não é forçoso que em tal procedimento haja algo viciosamente circular ou que caia em petição de princípio.

A objecção da epistemologia naturalizada

Há, contudo, outras pessoas, além dos relativistas culturais e históricos, que procuram enfraquecer as credenciais da metafísica, tradicionalmente concebida como disciplina universal, de carácter inempírico, que se ocupa da estrutura fundamental da realidade. Por exemplo, há filósofos que aderem ao que é amiúde conhecido como programa da “epistemologia naturalizada”.2 A ideia em causa é a de que qualquer tipo de conhecimento acessível a seres humanos, incluindo seja o que for que mereça ser designado conhecimento “metafísico”, tem de ser compatível com o nosso estatuto enquanto criaturas naturais de um certo tipo — na verdade, uma espécie animal — que surgiu através de processos inteiramente naturais de evolução biológica. Além disso, qualquer investigação da natureza de tal conhecimento tem, alegadamente, de fazer parte de uma investigação científica mais geral sobre as capacidades cognitivas de criaturas do mesmo tipo que nós. Assim, a epistemologia — teoria do conhecimento — é adequadamente concebida como parte da ciência natural da psicologia, que por sua vez tem de ter um fundamento biológico e, em última instância, físico. Mas que espaço tem tal concepção do conhecimento humano e das suas fontes para reconhecer a existência do conhecimento metafísico, na sua concepção tradicional? Muito pouco, se é que o tem, poder-se-á pensar. Pois como podia uma forma de vida que evoluiu naturalmente, com capacidades cognitivas “concebidas” pela natureza exclusivamente no sentido de a equipar para sobreviver num ambiente hostil, obter conhecimento inempírico da estrutura fundamental da realidade? Nesta perspectiva, o único tipo de “metafísica” merecedor de reconhecimento seria, se pode haver tal coisa, a metafísica naturalizada — isto é, uma metafísica da qual se pudesse ver com plausibilidade que o conhecimento das suas verdades é acessível e vantajoso em termos práticos para animais com as nossas capacidades e necessidades biológicas particulares. Pode-se afirmar que, no mínimo, tem de haver continuidade entre uma metafísica desse género e a própria ciência da natureza, ou, mais provavelmente, apenas uma parte dela. Assim, nesta perspectiva, não há dúvida de que a metafísica está equipada para dar resposta ao que não pertence propriamente ao domínio de qualquer ciência da natureza — quer a ciência fundamental, a física, ou uma das ciências especiais, caso estas não sejam, em última instância, redutíveis à física.

A dificuldade desta linha de raciocínio é, mais uma vez, ser atreita a destruir-se a si própria e, ao fazê-lo, demonstrar uma vez mais a indispensabilidade ou ineliminabilidade da metafísica, na sua concepção tradicional. Em primeiro lugar, na medida em que uma concepção inteiramente naturalista e evolucionista dos seres humanos parece ameaçar a própria possibilidade do conhecimento científico — porquanto é igualmente misterioso como uma criatura que evoluiu naturalmente tenha qualquer capacidade para adquirir conhecimento de assuntos tão misteriosos como a formação das estrelas e o ADN. Nenhuma outra espécie animal com a qual tenhamos tido contacto é ou foi alguma vez capaz de tal conhecimento científico. É discutível se a posse de tal conhecimento é vantajosa para a nossa espécie: na verdade, pode bem acabar por ser a causa da nossa extinção precoce. O que é mais importante, contudo, é que ninguém faz a mais leve ideia de como ou por que os seres humanos primitivos adquiriram esta capacidade dentro das constrições impostas pela teoria da evolução por selecção natural. A própria ciência natural não pode presentemente explicar, então, como é possível o conhecimento científico em criaturas como nós — e isto significaria que já não tínhamos razões para aceitar as teorias científicas às quais a epistemologia naturalizada apela, como a própria teoria da evolução.

Além disso, tem de se reconhecer que o próprio debate que agora levo a cabo com o defensor da epistemologia naturalizada assenta ele próprio em determinados pressupostos metafísicos — alguns dos quais são partilhados e outros disputados. Resumindo, a própria doutrina da epistemologia naturalizada, e os tipos de argumento que são invocados em sua defesa têm uma dimensão metafísica própria, que diverge das afirmações centrais daquela doutrina —de modo que o epistemólogo naturalizado é aparentemente culpado de uma curiosa incapacidade de autoconsciência, medindo toda a humanidade pela mesma bitola austeramente naturalista mas não reconhecendo que este mesmo acto trai um estilo de pensamento da sua própria parte que não se pode acomodar facilmente com tal naturalismo.

Kant e a possibilidade da metafísica

Mas não devemos permitir que estas jogadas defensivas por parte da metafísica nos façam pensar enganosamente que, afinal de contas, não há necessidade de explicar a possibilidade do conhecimento metafísico. É perfeitamente possível que não se possa explicar esta possibilidade de um modo inteiramente naturalista, e podemos estar autorizados a concluir daqui não que não haja tal possibilidade, mas antes que o naturalismo é inadequado. Contudo, isto ainda nos deixa à procura de uma explicação positiva da possibilidade. Aqui podem relembrar-nos que foi Immanuel Kant quem primeiro formulou a importante questão: “Como é a metafísica possível?”3 A resposta de Kant, contudo, era hostil à metafísica, na sua concepção tradicional, isto é, como forma de investigação racional da estrutura fundamental da realidade. Kant defendia que as afirmações metafísicas não dizem respeito, na verdade, à estrutura fundamental de uma realidade independente da mente, mesmo que tal realidade exista, mas antes à estrutura fundamental do pensamento racional acerca da realidade. Kant pensava que só se podia explicar e verificar o nosso conhecimento inempírico da verdade das afirmações metafísicas interpretando-as como sendo essa a sua preocupação — pressupondo-se aqui que a estrutura do nosso próprio pensamento é algo que nos é improblematicamente acessível, de um modo que a estrutura da realidade independente da mente não o é. Esse pressuposto é em si mesmo discutível. Mais fundamentalmente, contudo, pode-se objectar à concepção kantiana da metafísica que se nada da estrutura da realidade independente da mente nos é acessível, então, do mesmo modo, nada acerca da estrutura do nosso próprio pensamento nos é acessível também — porquanto, no sentido relevante de “independente da mente”, o nosso próprio pensamento não é senão parte da “realidade independente da mente”. Por “realidade independente da mente” entendo a soma das coisas cuja existência não depende do nosso pensamento acerca delas. Mas os nossos pensamentos têm uma existência que não depende do nosso pensamento acerca deles e fazem assim parte da realidade independente da mente, neste sentido. É verdade que os nossos pensamentos não existiriam se não os pensássemos mas isso não significa que temos de pensar neles para que existam. Alguns metafísicos defenderam que as únicas coisas que existem são pensamentos e os seus pensadores, isto é, as coisas que têm esses pensamentos. Isto não é, contudo, uma posição segundo a qual não há qualquer realidade independente da mente, no sentido relevante dessa expressão.

Pode-se objectar ao argumento anterior que interpreta erroneamente a natureza da perspectiva kantiana das afirmações metafísicas. Ao defender que as afirmações metafísicas dizem respeito à estrutura do nosso pensamento acerca da realidade, por contraste com a estrutura da própria realidade independente da mente, a perspectiva kantiana afirma que tais afirmações dizem respeito a aspectos estruturais do conteúdo dos nossos pensamentos, e não a quaisquer aspectos dos próprios pensamentos, concebidos como processos psicológicos reais a decorrer nas nossas mentes ou cabeças. Mas como se pode afirmar coerentemente que os aspectos estruturais do conteúdo dos nossos pensamentos não são características dos nossos pensamentos em si? O conteúdo de um pensamento — aquilo acerca de que um pensamento é — é um aspecto essencial desse pensamento, servindo em parte para determinar a própria identidade desse pensamento. Um pensamento meu de que dois mais dois é igual a quatro, ou que os limões são ácidos, não seria esse pensamento em si senão pelo facto de ter esse mesmo conteúdo. Consequentemente, parece não haver qualquer possibilidade de circunscrevermos o suposto objecto de estudo da metafísica de tal modo que se possa afirmar que diz respeito ao conteúdo dos pensamentos sem ter seja o que for a ver com a natureza dos próprios pensamentos. E, repito, os próprios pensamentos são apenas parte da realidade independente da mente.

Talvez o kantiano tente contestar esta última objecção de alguma maneira. Mas, ironicamente, qualquer tentativa semelhante enfraqueceria a própria posição que procura defender: porquanto de modo a fazer tal tentativa, o kantiano terá de se empenhar na argumentação metafísica genuína, na sua concepção tradicional. Terá de negar, por exemplo, que o conteúdo de um pensamento seja um aspecto essencial desse pensamento: e isto equivale a negar uma determinada tese a respeito da natureza de uma certa categoria de entidades — pensamentos — entendidos como elementos de uma realidade independente da mente. Mais uma vez, vemos como a metafísica, na sua concepção tradicional, é inescapável a qualquer pensador racional. A tentativa kantiana de evitar a metafísica neste sentido, restringindo as nossas preocupações críticas apenas ao conteúdo dos nossos pensamentos parece condenada ao fracasso. As questões que têm elas próprias a ver com o conteúdo têm, inescapavelmente, uma dimensão metafísica genuína, isto é, uma dimensão que não tem apenas a ver com o conteúdo de pensamentos acerca do conteúdo.

A razão por que Kant procurou redefinir a natureza das afirmações metafísicas como se fossem sobre a estrutura do nosso pensamento acerca da realidade é que Kant acreditava que só desta maneira se podia explicar o carácter inempírico e absolutamente exacto do conhecimento metafísico. Se as afirmações metafísicas dissessem respeito à realidade independente da mente, pensou Kant, não poderíamos de modo algum ter conhecimento exacto da sua verdade — e no entanto, ponderou, conhecemos efectivamente algumas verdades metafísicas com absoluta certeza. Repare-se aqui, antes de mais, que a própria afirmação de que não seria possível ter determinado conhecimento de verdades metafísicas se as verdades metafísicas dissessem respeito à realidade independente da mente é em si uma afirmação metafísica, no sentido tradicional de “metafísica”, em vez de no sentido redefinido que o próprio Kant tem do termo. Isto, em si mesmo, mostra, mais uma vez, a natureza autoderrotante da tentativa de redefinição por parte de Kant. Em segundo lugar, contudo, mesmo que se conceda a verdade desta afirmação metafísica, por que não lhe responderíamos afirmando não que o conhecimento metafísico na sua concepção tradicional é impossível, uma afirmação em si mesma autoderrotante na medida em que é precisamente uma afirmação metafísica na sua concepção tradicional, mas, ao invés, que o conhecimento metafísico quase nunca é conhecimento exacto — isto é, que as afirmações de conhecimento metafísico quase nunca podem ser absolutamente invulneráveis à falsificação ou refutação? Por que deveríamos imaginar que a metafísica nos dá um método de investigação racional que garante a verdade das suas conclusões, para lá de toda a possibilidade de serem subsequentemente disputadas à luz de investigação posterior? Nem sequer na matemática pensamos ter tais métodos indisputáveis de descoberta. É verdade, evidentemente, que uma “prova” matemática cede o título de “prova” assim que se mostra que é inválida, de modo que nenhuma “prova” genuína pode deixar de ser bem-sucedida. Mas isso é como afirmar que todo o conhecimento é, por definição, conhecimento do que é verdadeiro, e, consequentemente, que o que “sabemos” não pode deixar de ser verdadeiro.

Metafísica e conhecimento empírico

Evidentemente, pode-se considerar que o maior problema acerca das afirmações de conhecimento metafísico, na sua concepção tradicional, não é tanto como podiam ser exactas mas como podem ser inempíricas. Também neste aspecto as afirmações de conhecimento metafísicas são semelhantes às afirmações de conhecimento matemáticas, que também se defende serem inempíricas, no sentido de que não são verificáveis por indícios empíricos que as sustentem ou confirmem. Assim, a preocupação pode ser a seguinte: se as afirmações de conhecimento metafísicas dizem respeito à estrutura fundamental da realidade independente da mente, então se essa estrutura é, pelo menos em alguns aspectos, contingente em vez de necessária, é difícil ver como podemos ter conhecimento dela que não seja assente em indícios empíricos, porquanto parece que apenas tais indícios nos podiam revelar que o mundo que habitamos tem uma estrutura contingente em vez de outra igualmente possível que o mundo tivesse tido. Neste aspecto, a metafísica difere da matemática, pode-se dizer, em que não há qualquer elemento de contingência visto que os objectos e estruturas investigados pela matemática são puramente abstractos. (Evidentemente, pode-se defender que a natureza supostamente abstracta dos objectos matemáticos — números, conjuntos, funções, e coisas semelhantes — também torna problemático o conhecimento putativo que temos deles, mas por uma razão bastante diferente — nomeadamente, porque é difícil compreender como as nossas mentes, que pertencem ao mundo concreto das coisas que existem no espaço e no tempo, podem apreender relações entre objectos puramente abstractos).

Este tipo de consideração, pois, parece levar-nos no sentido de entender o conhecimento metafísico, na medida em que este é possível de todo em todo, como uma espécie de conhecimento empírico. Mas então não é claro, afinal, que a metafísica possa legitimamente afirmar ser distinta da ciência natural e em qualquer sentido anterior a ela: parece que somos compelidos, afinal, a aceitar a perspectiva da epistemologia naturalizada, de que o único tipo de metafísica que temos disponível é a que está em continuidade com a investigação científica empírica da natureza do mundo ou que, na verdade, é apenas uma parte desta.

A resposta adequada a esta dificuldade aparente é, penso, a seguinte: devíamos conceder que, quando um metafísico afirma a existência de alguma característica estrutural fundamental da realidade, que considera ser de carácter contingente, então, na verdade, devia reconhecer que esta afirmação é verificável por indícios empíricos, pelo menos em parte. Mas é importante ver que tal afirmação não é verificável apenas por indícios empíricos. Porquanto um metafísico faça tal afirmação, cabe-lhe estabelecer, embora não necessariamente com certeza absoluta, por razões indicadas antes, que a existência dessa característica é pelo menos possível. A ideia crucial aqui é que os indícios empíricos não podem ser indício da existência de seja o que for que não seja uma característica possível da realidade. Mas estabelecer que uma determinada característica da realidade é possível não é algo que se possa, em geral, alcançar através de meios de investigação meramente empíricos, precisamente porque os indícios empíricos só podem ser indício de estados de coisas que se pode mostrar independentemente que são possíveis. Assim, a metafísica, como a matemática, tem efectivamente um objecto de estudo inempírico, na medida em que é a disciplina intelectual cuja preocupação é cartografar as possibilidades de existência real. A metafísica preocupa-se com descobrir o que podia a totalidade da existência abranger: ou seja, que categorias de entidades podem existir e quais delas podem coexistir. Tendo cartografado as possibilidades, resta a questão de saber quais, entre muitas possibilidades mutuamente incompatíveis para a estrutura fundamental da realidade se verificam efectivamente — e só se pode responder a esta questão, se é que tem resposta de todo, com a ajuda de indícios empíricos, e mesmo assim apenas de um modo hesitante e provisório.

Possibilidade, conceitos e semântica

Vemos então como, nesta concepção da tarefa da metafísica, esta se pode legitimamente preocupar com a estrutura fundamental da própria realidade, e não apenas com a estrutura do nosso pensamento acerca da realidade, e pode ter ao mesmo tempo um carácter inempírico que a distingue da ciência natural. Mas há um problema que pode permanecer. Pois como é possível, perguntar-se-á, haver conhecimento inempírico das coisas possíveis? Como é possível a criaturas como nós cartografar o domínio das possibilidades? Evidentemente, esta é uma questão curiosa, na medida em que é em si mesma uma questão — dirigida a nós próprios — acerca do próprio domínio de possibilidades cuja acessibilidade é posta em causa. Suponha-se que arranjávamos um argumento cuja conclusão fosse a de que não nos é possível cartografar o domínio das possibilidades. Essa conclusão pareceria comprometer-se a si própria, porque a conclusão em si diz respeito ao domínio das possibilidades, defendendo que o domínio não inclui a possibilidade de o cartografarmos. Só podíamos ter razão para aceitar a conclusão se a conclusão fosse falsa: pelo que não podemos ter razão para a aceitar. Será isto apenas um truque de orador? Não acho: ao invés, é mais um exemplo da inevitabilidade da metafísica. Como seres racionais, não podemos deixar de nos considerar capazes de conhecer pelo menos alguma coisa acerca do domínio das possibilidades, porque um argumento válido é um argumento em que não é possível que a conclusão seja falsa se as premissas são verdadeiras — e um ser racional é uma criatura que pode distinguir a validade de pelo menos alguns argumentos.

Alguns filósofos defendem que questões acerca do que é possível são, em última instância, apenas questões acerca de que conceitos aplicamos ou dos significados das nossas palavras. Por exemplo, pode-se afirmar que a única razão por que não é possível um solteiro ser casado é que “solteiro” significa “homem não casado”. Se toda a possibilidade assenta no significado das palavras, o qual tem uma natureza puramente convencional, talvez não haja, afinal, qualquer “domínio de possibilidades” para a metafísica cartografar, em qualquer sentido ontológico sério. Na verdade, a tarefa que temos vindo a atribuir ao metafísico pode, nesta perspectiva, ser mais apropriadamente atribuída ao lexicógrafo. Mas, na verdade, não faz sentido supor que toda a possibilidade assenta no significado das palavras, em particular por haver possibilidades e impossibilidades que dizem respeito aos próprios significados das palavras e que não se pode considerar sem absurdo que assentam nos significados das palavras. Em todo o caso, regressando ao nosso exemplo do solteiro, é claro que há na verdade um sentido perfeitamente razoável em que é possível que um solteiro seja casado: o que não é possível é um solteiro ser casado e continuar a ser correctamente descrito como “solteiro”, dado o significado desta palavra em português. Isto é uma impossibilidade que diz respeito ao significado de uma palavra. Mas o sentido em que é possível um solteiro ser casado nada tem a ver com os significados das palavras. De igual modo, o sentido em que é possível um ser humano correr a distância de uma milha em quatro minutos, ou o sentido em que é possível um pinto de água estar contido num jarro de dois pintos, nada tem a ver com os significados das palavras. São possibilidades reais, assentes na natureza das coisas, e não no significado das palavras que usamos para as descrever.

Poderá haver um sentido inócuo em que pelo menos algumas possibilidades têm uma base “conceptual”. A reflexão sobre os conceitos de um pinto de água e um jarro de dois pintos basta para nos persuadir de que é possível o segundo conter o primeiro, como a reflexão sobre o conceito de triângulo isósceles basta para nos persuadir de que é possível dividi-lo em dois triângulos rectângulos iguais. Mas isto não equivale a negar que as possibilidades em causa assentam na natureza das coisas de que falamos, nem implica que estas possibilidades assentam apenas no significado das palavras que usamos para descrever essas coisas. Pois o conceito adequado e uma coisa de certo tipo devia corporizar uma apreensão correcta da natureza dessa coisa. Uma pessoa não pode, por exemplo, ter um conceito adequado de triângulo isósceles se o conceber como uma figura geométrica de três lados em que nenhum desses lados tem o mesmo comprimento — porque um triângulo isósceles não é uma figura dessa natureza. Nenhum mal vem forçosamente ao mundo, então, ao afirmar que se pode obter conhecimento acerca de possibilidades reais através da reflexão sobre conceitos: adequadamente compreendido, não se trata de pensar que isto implica que as possibilidades não existem independentemente dos nossos modos de pensar acerca do mundo ou de o “conceptualizar”.

Levanto estas questões acerca de significados e conceitos porque há alguns filósofos que procuram uma base na linguagem, ou, mais precisamente, na teoria do significado, para quaisquer afirmações legítimas que estariam dispostos a caracterizar como “metafísicas”. Em muitos casos, tal perspectiva acerca do estatuto das afirmações metafísicas é uma versão em traje moderno da perspectiva de Kant acerca das afirmações metafísicas como centradas na estrutura do pensamento. Na verdade, para os filósofos que consideram que a estrutura do pensamento, simplesmente é, no fundo, a estrutura da linguagem em que o pensamento se exprime, ambas as perspectivas são na verdade muito próximas, se não mesmo idênticas. Em tal caso, pode-se levantar objecções semelhantes às que se levantou contra o kantismo contra aquilo a que podemos chamar a concepção semântica da metafísica. Pode perfeitamente ser verdade que diferentes línguas reflictam no seu vocabulário e estruturas gramaticais as diferentes preconcepções metafísicas das comunidades linguísticas de que são línguas. Mas mesmo isto, se for verdade, não serviria para mostrar que as afirmações metafísicas assentam apenas na linguagem. Além disso, é importante reconhecer que os seres humanos não são incapazes de desafiar e rejeitar as preconcepções metafísicas da comunidade na qual eventualmente nasceram e foram educados. Para se ficar persuadido disto, basta reflectir na enorme diversidade de sistemas metafísicos que foram apresentados e defendidos ao longo dos séculos por filósofos que pertencem às mesmas comunidades linguísticas ou a comunidades muito próximas entre si. De modo que não há realmente qualquer indício de que o pensamento metafísico esteja invariavelmente ou inevitavelmente sujeito a um elevado grau de relatividade linguística e cultural. Contudo, já disse o suficiente em resposta às criticas relativistas da metafísica, na sua concepção tradicional.

Ontologia e categorias ontológicas

No início deste capítulo, mencionei Aristóteles, cuja perspectiva era a de que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, e que por essa razão é conceptualmente anterior a qualquer ciência especial com um objecto de estudo mais limitado. Esta perspectiva coloca a ontologia — o estudo sobre que categorias de entidades há e como se relacionam entre si — no centro da metafísica. É obviamente uma concepção que se harmoniza bem com a concepção de metafísica que tenho vindo a defender neste capítulo — a perspectiva de que a metafísica se ocupa da estrutura fundamental da realidade no seu todo. Aristóteles não comete aquilo que caracterizei como o erro kantiano de supor que a metafísica se ocupa da estrutura do nosso pensamento acerca do ser e não do próprio ser. É verdade, evidentemente, que só podemos discursar racionalmente acerca da natureza do ser na medida em que formos capazes de alimentar pensamentos acerca do que há ou podia haver no mundo. Mas isto não significa que temos de substituir o estatuto das próprias coisas por um estatuto do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não são um véu ou cortina entre nós e as coisas que nos empenhamos em pensar, tornando-as de algum modo inacessíveis ou inescrutáveis por nós. Pelo contrário, as coisas são-nos acessíveis precisamente porque podemos pensá-las. As coisas em que pensamos não se transformam por isso nos pensamentos que temos delas, como os filósofos idealistas tendem a supor. No restante deste livro, então, vamos seguir Aristóteles em vez de Kant no que diz respeito à natureza da metafísica como disciplina intelectual, embora se deva sublinhar que promover a perspectiva de Aristóteles sobre outros assuntos que tenham a ver com a metafísica não faz parte do meu objectivo. Por razões já apresentadas, a minha posição neste assunto não implica que seja inapropriado, em metafísica, tentar justificar certos juízos reflectindo em conceitos. Nas linhas seguintes, adoptarei amiúde este procedimento ao examinar, entre outros, os conceitos de identidade, persistência, mudança, necessidade, possibilidade, causalidade, agencia, espaço, tempo e movimento. Pois só alcançando uma compreensão clara de tais conceitos metafísicos centrais e suas inter-relações podemos esperar usá-los bem-sucedidamente nas nossas tentativas de articular a estrutura fundamental da realidade.5

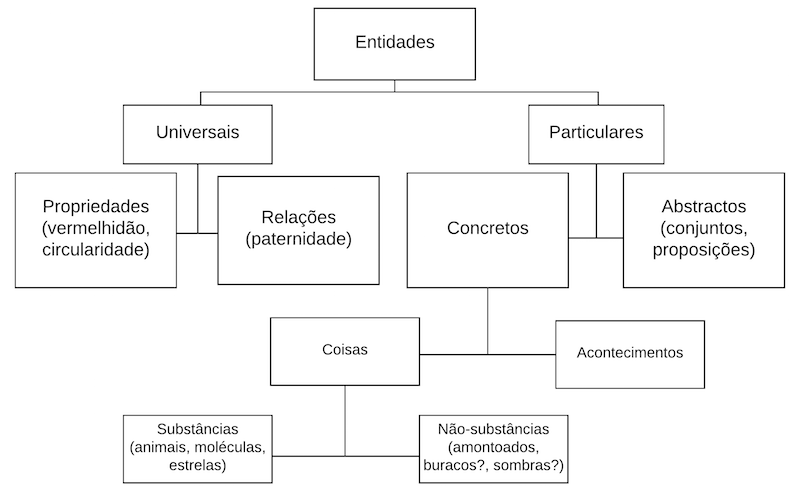

Não incluí neste livro um capítulo separado acerca de categorias ontológicas, porque é difícil motivar uma discussão da categorização abstraindo de um tratamento detalhado das questões metafísicas que surgem sobre se esta ou aquela categoria de entidades se deve ou não incluir na nossa ontologia, ou teoria acerca do que há. (Onde me aproximo mais de fazer essa discussão é no Capítulo 13, embora mesmo aí me foque apenas em certas questões de categorização; figuram também algumas questões de categorização de um modo importante nos Capítulos 19 e 20). Mas talvez valha a pena falar um pouco aqui sobre a forma geral que se pode esperar que um sistema de categorias tenha. Tradicionalmente, a estrutura de tais sistemas é hierárquica na sua maioria, com a forma de uma árvore invertida, sendo a categoria cimeira a de entidade ou ser em geral. Ao que parece, pode-se indiscutivelmente descrever qualquer coisa que exista ou que podia existir como “entidade” de algum género. O nível seguinte de categorização é, contudo, objecto de alguma controvérsia. Alguns metafísicos, por exemplo, pensam que todas as entidades são fundamentalmente divisíveis a este nível em universais e particulares, enquanto outros entendem que a divisão mais fundamental é a que se faz entre entidades abstractas (por exemplo, números, conjuntos, proposições) e entidades concretas.6 (Direi mais acerca de ambas as divisões na Parte V deste livro). Pode-se então subdividir estas categorias de nível superior num leque de categorias subordinadas, num terceiro nível de categorização — embora, mais uma vez, não haja consenso entre os metafísicos sobre como se deve ao certo fazer estas divisões. Por exemplo, poder-se-ia querer dividir a categoria dos universais nas subcategorias de propriedades e relações. Mais uma vez, poder-se-ia querer dividir a categoria das entidades concretas em coisas (ou objectos persistentes) e acontecimentos — uma divisão que discuto em algum detalhe no Capítulo 13. Pode-se então dividir posteriormente “coisas” em substâncias e não-substâncias — sendo exemplos da última coisas como um monte de areia ou um feixe de paus, que carecem de qualquer princípio interno de unidade e cuja existência e identidade dependem de coisas que têm de facto tal princípio (coisas como plantas, animais, moléculas e estrelas, que consequentemente, são classificáveis como “substâncias”).

Mas haverá inevitavelmente algumas categorias de entidades cujo lugar em qualquer hierarquia categorial é difícil de estabelecer. Como, por exemplo, devemos categorizar entidades putativas como buracos, hiatos e sombras? São entidades concretas ou abstractas? São adequadamente descritíveis como “objectos imateriais” ou serão meras “privações” ou “ausências”, pelo que, como tal, não são realmente seres de todo em todo, mas antes “inseres”? (Obviamente, se queremos mesmo incluir “inseres” na nossa ontologia, então é melhor não tratar sequer os termos “entidade” e “ser” como sinónimos de todo em todo, pelo menos enquanto se entender que “entidade” denota a nossa categoria ontológica cimeira. Os próprios espaço e tempo, juntamente com as suas diversas partes (regiões individuais do espaço e momentos do tempo, por exemplo), são igualmente difíceis de categorizar, como sobressairá de algumas das discussões na Parte V deste livro. Com estes avisos em mente, poderá ainda assim ser útil se, apenas para fins de ilustração, indicar através de um simples diagrama em árvore, como se pode em parte organizar um sistema de categorias, segundo esta linha que acabámos de sugerir. Mas tenho de sublinhar que este diagrama é meramente ilustrativo e não pretende de modo algum ser completo ou incontroverso.

Notas

- Ver J. L. Ackrill, Aristotle the Philosopher (Oxford: Oxford University Press, 1981), Cap. 9. Para uma tradução inglesa da Metafísica de Aristóteles, ver W. D. Ross (org.), The Works of Aristotle Translated into English. Volume VIII: Metaphysics, 2ª ed., (Oxford: Clarendon Press, 1928).

- Muita da inspiração para este programa vem do trabalho de W. V. Quine: ver em especial “Epistemology Naturalized”, no seu Ontological Relativity and Other Essays (Nova Iorque: Columbia University Press, 1969). Para discussão, ver Hilary Kornblith (org.), Naturalizing Epistemology (Cambridge Mass: MIT Press, 1985).

- Ver Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B22 em Kemp Smith (Londres: Macmillan, 1929), pp. 56-7.

- Ver, por exemplo, Michael Dummett, The Logical Basis of Metaphysics (Londres: Duckworth, 1991), introd.

- Para uma explicação da concepção de metafísica aqui defendida e assumida ao longo do livro, ver o meu The Possibility of Metaphysics: Substance, Identity and Time (Oxford: Clarendon Press, 1998), Cap. 1. Para outras explicações recentes da natureza da metafísica, com todas as quais simpatizo até certo ponto, se não mesmo inteiramente, ver Peter van Inwagen, Metaphysics (Oxford: Oxford University Press, 1993), Cap.1; Michael Jubien, Contemporary Metaphysics (Oxford: Blackwell, 1997), Cap. 1; Michael J. Loux, Metaphysics: A Contemporary Introduction (Londres: Routledge, 1998), introd.; e Frank Jackson, From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis (Oxford: Clarendon Press, 1998). Para uma formulação bastante antiga mas ainda muito influente do carácter da metafísica, ver P. F. Strawson, Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics (Londres: Methuen, 1959), pp. 9 ss., onde Strawson distingue entre metafísica “revisionista” e “descritiva”.

- Para uma terceira perspectiva, que vê a divisão mais fundamental entre entidades contingentes e entidades necessárias, ver Roderick M. Chisholm, A Realistic Theory of Categories: An Essay on Ontology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), especialmente a p. 3. Discuto a categorização ontológica mais cabalmente em The Possibility of Metaphysics, Cap. 8. Ver também Joshua Hoffman e Gary S. Rosenkrantz, Substance among Other Categories (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), Cap. 1.

ISSN 1749-8457